Weitere Sprachen

Weitere Optionen

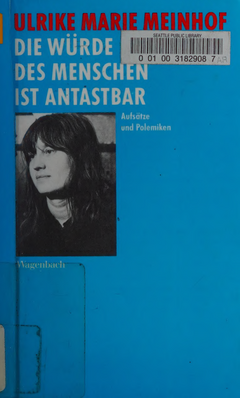

Die Würde des Menschen ist antastbar | |

|---|---|

Aufsätze und Polemiken | |

| Autor*in | Ulrike Marie Meinhof |

| Verlag | Verlag Klaus Wagenbach, Berlin |

| ISBN | ISBN 3 8031 2202 3 |

Diese Neuausgabe sammelt alle wichtigen Texte Ulrike Meinhofs aus den Jahren 1959 bis 1969: Beispiele eines entschiedenen Journalismus, der nicht von den Höhen der Macht skandiert, sondern den politischen Widerspruch aufzufinden versteht. Zugleich lesen sich diese Analysen und Polemiken heute als ein Brevier deutscher Nachkriegsgeschichte zwischen eiligem Abriß und eiliger Rekonstruktion. Sie machen die Herkunft und die Erfahrungen der Revolte von 1968 deutlich, die immer mehr zur Un-Geschichte wird oder nur noch als »kriminell« begriffen werden kann. Ulrike Marie Meinhofs Aufsätze zusammengestellt wenige Jahre nach ihrem Tod gehören zu den wenigen authentischen Zeugnissen aus dieser Zeit. Wer sie liest, versteht, warum Zivilcourage nicht viel zählt in unserem Land.

"Ulrike Meinhofs Analysen haben auch heute nichts von ihrer Aktualität verloren." Guy Kempert, Tages-Anzeiger

Weitere Aufsätze Ulrike Meinhofs liegen unter dem Titel »Deutschland Deutschland unter anderm« (Wagenbachs Taschenbuch 253) vor: Diese Auswahl stellt die tagespolitischen Themen in den Vordergrund und zeichnet so die politische Biographie Ulrike Marie Meinhofs und die der Bundesrepublik nach.

Editorische Notiz

Die Texte dieses Bandes entstanden in den Jahren 1959 bis 1969. Mit Ausnahme der Aufsätze »Provinz und kleinkariert« und »Falsches Bewußtsein« erschienen sie alle in der Zeitschrift »konkrets, in der Ulrike Marie Meinhof von 1962 bis 1964 auch Chefredakteurin war. Diese Auswahl von Kolumnen, Berichten, Reportagen und Polemiken, deren Schwerpunkt auf den programmatischen Texten liegt, wurde wenige Jahre nach ihrem Tod zusammengestellt. Die Texte sind ungekürzt, datiert und (bis auf stillschweigende Rechtschreibkorrekturen) unverändert. Namen und Ereignisse, die heute nicht mehr als bekannt vorausgesetzt werden können, sind nach jedem Artikel kurz erläutert.

Der Friede macht Geschichte

Zwei Ereignisse des Monats September haben die Bevölkerung unseres Planeten in atemberaubende Spannung versetzt, haben auf dem Feld wissenschaftlicher und politischer Bemühungen Perspektiven eröffnet, deren eine der Menschheit bisher nur im Traum erschienen, deren andere den Menschen bis vor kurzem als Illusion im Gewand der Hoffnungslosigkeit vorgekommen war. Es ist gelungen, ein von Menschenhand gemachtes Ding auf den Mond zu schießen, und es ist gelungen, das Startzeichen für eine neue Konzeption internationaler Verhandlungen über die Fragen von Entspannung, Frieden und Koexistenz in breitester Front von Camp David aus abzugeben. Und wenn sich Adenauer von der sowjetischen Mondrakete nicht imponieren lassen will, so stellt er nur einmal mehr die spießbürgerliche Mediokrität seiner politischen Intentionen unter Beweis, und auch die Reise des Herrn Strauß nach Kanada zum Zweck des Studiums von Waffen der Luftverteidigung und von Verhandlungen über eine rüstungswirtschaftliche Zusammenarbeit erscheint nur noch als hilfloses Störmanöver am Rande der Weltpolitik, konnte nur noch als taktlos empfunden werden.

Chruschtschow reiste nach Amerika. Der Ministerpräsident und Erste Sekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion war Gast in der Hochburg des kapitalistischen Westens, dem Ursprungsland des McCarthysmus. Einen ersten Begriff für die Bedeutung dieses Besuches wird man kaum anders gewinnen können, als aus der Konfrontation mit historisch gewordenen Leitbildern der OstWest-Politik, von denen sich diese Reise mit der Wende, die ° sie auf höchster Ebene eingeleitet hat, abhebt: Konnte man noch bis vor kurzem in den Veröffentlichungen des Foreign Office ebenso wie in den Spalten des Rheinischen Merkur den innenpolitischen Gegner als »Ko-Existenzler« entlarvt sehen, so bewarben sich jetzt während der Reise Chruschtschows durch Amerika die Staatsmänner dieses Landes um das Monopol jener Ideen der ehemals Beschimpften, wetteiferten mit Chruschtschow um die Glaubwürdigkeit bei der Proklamation eines Gedankengutes, dessen Realisierung die Möglichkeit eines Krieges endgültig ausschalten wird, dessen Verkündung der Ära des Kalten Krieges den Gnadenstoß versetzt hat. Weiter: Das Gefühl des Gruselns, das manch einem Amerikaner noch gekommen sein mag, als er den Chef des Kreml leibhaftig erblickte, schlug um im Verlauf von wenigen Tagen in den jubelnden Applaus für den Staatsmann eines anderen mächtigen Landes, mit dem man sich eingelassen hat, weil die Entscheidung gegen den Krieg, für Koexistenz gefallen ist.

Der Gegner wurde zum Partner; die Einsicht, daß es besser ist, miteinander zu leben, will man überleben, ist durchgebrochen; der Wille zur Verhinderung des Krieges hat gesiegt über den Unwillen gegenüber der Weltanschauung des Kommunisten. Chruschtschow hat sich bemüht, dem amerikanischen Volk und seinen Politikern deutlich zu machen, daß die Sowjetunion den Abbau des Kalten Krieges ernstlich wünscht, und ist schließlich auf Verständnis und Sympathie gestoßen. Daß er dabei von realen Interessen wirtschaftlicher und politischer Art geleitet war, das gibt seinen teils freundlichen, teils unwirschen Reden die Basis, hebt sie aus dem Bereich der Willkür auf die Ebene der Notwendigkeit, entzieht etwaigen Befürchtungen vor Vertragsbrüchen und Aggressionsmanövern den Boden. Eisenhower ist es gelungen, die innenpolitischen Querulanten zum Schweigen zu bringen, und er hat seinen Gast empfangen wie einen Freund, mit dem es eine gemeinsame Aufgabe zu lösen gilt. Am Beispiel der Gespräche in Camp David hat er die Wende der amerikanischen Politik demonstriert, dem Willen für Frieden, Entspannung und Koexistenz im eigenen Land zum Durchbruch verholfen. Wichtiger noch als dieser Wandel der politischen Leitgedanken sind die Verhandlungsgegenstände von Camp David, Vorschläge und faktischen Zugeständnisse, die beim Besuch Chruschtschows in Amerika zur Sprache kamen und ausgehandelt wurden.

Chruschtschow eröffnete das Gespräch, als er vom Rednerpult der UNO-Vollversammlung herab seinen sensationellen Vorschlag zu einer allgemeinen, kontrollierten Abrüstung vortrug, der geeignet wäre, das Spiel mit dem Weltbrand endgültig und für immer auszuschalten. Vor dem gleichen Forum und vom gleichen Podium aus hatte ein Jahr zuvor John Foster Dulles den militärischen Aufmarsch der USA im Vorderen Orient zu rechtfertigen gewagt, hatte die berühmte Anklage der »indirekten Aggression« vor diesem juristischen Welttribunal erhoben. Wo die UNO noch vor einem Jahr zu Gericht saß über Brandstifter und Kriegsstrategen, wurde sie im September 1959 zum Diskussionsplenum für den umfassendsten und endgültigsten Friedensplan, der seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, der überhaupt je ausgedacht wurde. Fast schüchtern nimmt sich daneben der Dreistufenplan des britischen Außenministers Selwyn Lloyd aus, der doch die gleiche Richtung meint und jene Stationen bezeichnet, die durchlaufen werden müßten, soll Chruschtschows gigantisches Projekt verwirklicht werden: Einstellung der Atomwaffenversuche, Beendigung der Produktion von Kernwaffen, Umwandlung der vorhandenen Atombombenvorräte für friedliche Zwecke, Reduzierung der herkömmlichen Waffen, Einrichtung eines Inspektionssystems zur Sicherung gegen Überraschungsangriffe, internationale Kontrolle der Militärhaushalte.

Der Plan Großbritanniens, der Abrüstungsvorschlag Chruschtschows und die, wenn auch zurückhaltende, so doch wohlwollende Resonanz, die beide Entwürfe in amerikanischen Regierungskreisen fanden, sind ein Erfolg für jene, die zu Hunderttausenden und Millionen seit Jahren diese Forderungen vertreten, sind Zeugnis dafür, daß Zahl und Einfluß derer, die sich an schlammichte Rüstungsprofite klammern und den eigenen Konkurs zum Untergang der Welt proklamieren oder gar gestalten wollen, geringer ist, als der Lebenswille der Völker im kapitalistischen ebenso wie im kommunistischen Machtbereich. Der Vorschlag Chruschtschows mutet nur denjenigen phantastisch an, der nicht bereit ist, seine ausgesprochenen und unausgesprochenen Details zur Kenntnis zu nehmen und ihn damit auf eine Stufe mit Adenauers Parole von der »allgemeinen, kontrollierten Abrüstung« stellt, die noch nie präzisiert und bislang nur bei der Ablehnung von Teilabrüstungsvorschlägen als Alternativforderung vorgetragen wurde. Allgemeine kontrollierte Abrüstung, wie sie jetzt durch Chruschtschow in die Debatte geworfen wurde, ist keine Alternative zum Rapacki-Plan und ähnlichen Entwürfen, sondern die Perspektive, das Ziel dieser Einzelvorschläge, in das sie schließlich zum Zwecke der Befriedung unserer Erde einmünden sollen. Joachim Besser, der mit seinen Kommentaren in der »Welt« zu Chruschtschows Reise gründlich bewies, daß er den Nikita nicht leiden kann, gibt die Antwort, die einzig realistisch und einzig anständig ist: »Es liegt jetzt an den Staatsmännern des Westens, Chruschtschow auf die Probe zu stellen.«

Wurde in Genf dem Dulles-Kurs endgültig abgeschworen, so hat sich im Weißen Haus eine Alternativkonzeption durchgesetzt, deren Umrisse aus den Camp-David-Gesprächen und den nachfolgenden Pressekonferenzen in Washington und Moskau schon heute klar erkennbar sind. Neben der Hauptforderung nach einer globalen Abrüstung stehen Detailfragen, deren Kristallisationspunkt nach wie vor das Aufmarschfeld der großen Antipoden ist: der Raum Mitteleuropa, der Krisenherd Deutschland, der Angelpunkt einer neuen Phase internationaler Politik — Berlin. Verhandlungen über einen Friedensvertrag mit Deutschland sind in greifbare Nähe gerückt, wobei die DDR als eigenes Staatswesen mit eigenen Interessen voll anerkannt wird, die Gespräche über Berlin haben eine gemeinsame Voraussetzung gefunden, indem nun auch Eisenhower wörtlich erklärte, die Lage dieser Stadt sei »unnormal«, und zugleich eine Lösung nicht länger vom Verbleiben alliierter Truppen in Berlin abhängig machte. Auf dem Sektor von Handel und Wissenschaft wurden bereits konkrete Abkommen angebahnt, die nur noch formuliert und unterzeichnet werden müssen. Embargobestimmungen sollen aufgehoben werden, die wissenschaftliche Zusammenarbeit einschließlich der Atomforschung soll intensiviert werden. Wirtschaft und Wissenschaft aber sind bekanntlich nicht geringe Triebkräfte im Rücken politischen Handelns, sind nicht selten Wegbereiter und Motor zugleich, sind in der gegenwärtigen Phase der Ost-West-Verhandlungen Brücken der Verständigung. Es gibt kein Berlin-Ultimatum mehr, der Weg ist frei für einen Friedensvertrag mit Deutschland, die Zeichen der Zeit stehen auf Abrüstung, global und territorial beschränkt, atomar und konventionell, weltweit und an jedem Ort.

Daß der quengelnde Bündnisbruder in Bonn, dessen politischer Sprachschatz in der Ära Dulles erworben und entsprechend beschränkt ist, in Gestalt von Nachhilfestunden darüber aufgeklärt werden mußte, daß die Berliner trotz allem frei bleiben würden, und daß ein Friedensvertrag der Sowjetunion mit der DDR für die USA nicht verbindlich, ein Friedensvertrag der vier Siegermächte mit Deutschland allerdings durchaus verbindlich sein werde, brachte nur noch den alten Jargon zum Vorschein, der das Vergangene nicht zu bannen, die Kalten Krieger höchstens im Föhn der Entwicklung noch ein wenig zu trösten vermag. Man hat sich in Bonn redlich bemüht, um aufzuhalten, was nicht aufzuhalten ist, um retardierende Momente einzubauen, wo nach allen Regeln der Kunst sie keinen Platz und keine Wirkung mehr haben. So passierten das Gezänk Adenauers um die englischen Disengagementpläne und um Rapackis Entwurf einer kernwaffenfreien Zone in Mitteleuropa, die Reise von Strauß nach Kanada und die Aufmärsche der Vertriebenenorganisationen unter Leitung von Bundesministern als anachronistische Züge von ewig Gestrigen am Rande der internationalen Ereignisse; sie mochten der »Welt« die Schlagzeilen liefern, die Welt vermochten sie nicht zu erschüttern. Auf dem Podium internationaler Verhandlungen ist die Bundesrepublik schon heute in die Rolle des Angeklagten versetzt worden, und die innenpolitische Opposition hat die USA, Großbritannien und die Sowjetunion als Staatsanwälte auf ihrer Seite.

Das liegt angesichts des bestehenden Starrsinns der Bundesregierung durchaus in unserem nationalen Interesse, so lange, bis es gelungen ist, auch dort einen Kurswandel zu erzwingen, der Vernunft des Friedens Gehör zu verschaffen. Dennoch: Was heute versäumt wird, kann morgen kaum mehr nachgeholt werden. Die Interessen der Bundesrepublik werden in einem Friedensvertrag nur dann ihren Niederschlag finden, wenn unsere Regierung sie selbst vertritt; und hat sie auch den Fortschritt und Sieg einer Politik der Entspannung ‚ des Friedens, der Koexistenz nicht verhindern können, so ist die Last der Verantwortung für die Zukunft der Bundesrepublik ihr doch nicht abgenommen. In dieser Situation hat der Deutschlandplan der Sozialdemokratischen Partei eine neue, hervorragende Aktualität gewonnen, ist die Verantwortung der Oppositionsparteien im Bundestag für das Schicksal Deutschlands und der Welt erneut gewachsen. Im Oktober findet eine außenpolitische Debatte im Bundestag statt. Will die Regierung sie verhindern, muß sie — das ist die erste Aufgabe der Opposition — erzwungen werden. Die große Anfrage der SPD war der erste Schritt, in ihr ist bereits der Kernpunkt der Debatte festgelegt: »Welche Schritte gedenkt die Bundesregierung, insbesondere nach den Darlegungen des Bundeskanzlers in seinem an den sowjetischen Ministerpräsidenten gerichteten Brief vom 28. August 1959, zu unternehmen, um einen deutschen Beitrag zu den internationalen Problemen der Abrüstung und Sicherheit zu leisten?« An der Seite der SPD stehen die Freien Demokraten mit der Forderung nach »Bonner Initiativen für einen gesamtdeutschen Friedensvertrag« und ihrem Memorandum zur Wiedervereinigung.

Es ist notwendig, die atomare Aufrüstung der Bundeswehr erneut zur Debatte zu stellen, den Deutschlandplan der SPD erneut vorzutragen, ihn als Alternative zur Politik der Bundesregierung nachdrücklich Frieden ins Spiel zu bringen, einen Beschluß über eine Politik der Entspannung in Mitteleuropa als den deutschen Beitrag zum in der Welt kompromißlos zu fordern. Chruschtschows Propagandaerfolge in den USA waren nicht zuletzt Erfolge seiner Werbung für ein friedliches Zusammenleben der Nationen und Systeme. Wer es mit solchen Forderungen ehrlich meint, hat den Applaus der Völker verdient; wer diesen Forderungen im deutschen Bundestag auf der Basis realer Pläne Gehör verschafft, kann der Zustimmung von Millionen und aber Millionen Menschen versichert sein. Die Wende ist da, der Friede ist zum bestimmenden Faktor politischen Handelns geworden. In Camp David haben die Kräfte der Vernunft und der Menschlichkeit gesiegt. Die sie schwächen, stehen auf verlorenem Posten. Die sie stärken, haben das Mandat der Geschichte, handeln im Auftrag der Zukunft.

Im Herbst 1959 besuchte Nikita Chruschtschow als erster sowjetischer Ministerpräsident die USA; in einer Rede vor der UNO-Vollversammlung schlug er eine allgemeine kontrollierte Abrüstung vor. Dwight D. Eisenhower war zu dieser Zeit Präsident der USA, sein Außenminister der Adenauer-Freund und kalte Krieger John Foster Dulles. Rapacki-Plan: nach dem damaligen polnischen Außenminister benannt; er sah eine neutralisierte, waffenfreie Zone in Mitteleuropa vor. — »Berlin-Ultimatum«: ein sowjetischer Vorschlag zur Lösung des Berlin-Problems (1958): West-Berlin solle eine selbständige politische Einheit werden, eine Art entmilitarisierte freie Stadt. — Im März 1959 legte die SPD ihren Deutschland-Plan vor: er ging von dem Gedanken einer neutralisierten Zone in Mitteleuropa aus und sah die Wiedervereinigung Deutschlands nach paritätischen Verhandlungen zwischen n BRD und der DDR (die in dem Plan so, d. h. ohne Anführungszeichen bezeichnet war) sowie einen »gesamtdeutschen Markt«, eine Art gemeinsamen Markt für die beiden Deutschlands vor; 1960 zog die SPD diesen Plan wieder zurück.

Notstand? Notstand!

Deutschland 1960 — jeder Dritte vergleicht es mit dem Deutschland von 1933; was vor zehn Jahren als eine Ungeheuerlichkeit hätte abgewiesen werden müssen, wird heute schon als abgegriffene Münze beifällig weitergegeben. Professoren fliegen »wie damals« aus Amt und Würden, Militärs gelten soviel wie Politiker, Sozialdemokraten sitzen in der Klemme zwischen den Kompromissen ihres Vorstandes und eigener Oppositionshaltung, die Verfassung gilt als manipulierbar und veränderlich, der Präsident ist erneut der supraparteiliche Propagandist reaktionärer Programme, das Vertrauen in die Judikative ist zutiefst geschwächt, und noch ist kein Ende abzusehen von jener Kette aus zweitem Fernsehprogramm, einer Bundeswehrdenkschrift, einem Lücke-Plan, einer Speidel-Rede, einer Wehrpflichtnovelle und Gesetzesvorlagen in ministeriellen Schubfächern contra Presse, Parlament und Parteien. Vom Schlimmsten unter ihnen soll die Rede sein, von dem Entwurf zur Ergänzung des Grundgesetzes »Für den Fall eines Notstandes«. Mit der ersten Lesung dieses Gesetzes im deutschen Bundestag in den letzten Tagen dieses Monats soll die junge deutsche Demokratie in eine neue Phase eintreten.

Es soll enden die Zeit der Manipulation des Grundgesetzes, es soll beginnen die Phase der legalen christlich-demokratisch-rüstungsindustriellen Statthalterschaft auf Dauer. Wir wollen nicht in den Streit um den Art. 48 der Weimarer Reichsverfassung einsteigen, ob Hitler vermittels oder trotz dieses Artikels zwölf Jahre deutschen Faschismus institutionalisieren konnte. Jedenfalls gab es ihn und wurde Mißbrauch mit ihm getrieben und jedenfalls kam das »Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Staat«, das Ermächtigungsgesetz, unter Berufung auf diesen Artikel zustande, so daß der konservative Staatsrechtler Carl Schmitt absichtslos zynisch kommentieren konnte: »Die deutsche Revolution war legal, d. h. gemäß der früheren Verfassung formell korrekt. Sie war es aus Disziplin und deutschem Sinn für Ordnung«. Dieser »deutsche Sinn für Ordnung«, auf welchem die Hypothek von sechs Millionen vergasten Juden liegt und die schrecklichste aller Neuordnungen Europas, soll nunmehr erneut in Kraft treten, indem das Notstandsgesetz — vorgeblich der Ordnung halber die Vorbehalte der westlichen Alliierten gemäß Art. 5 der Pariser Verträge zugunsten der vollen Souveränität der Bundesrepublik aufheben soll. Nur als Vorwand aber kann diese Berufung auf den Deutschlandvertrag hingenommen werden, denn dieser bezieht sich ausschließlich — darin waren sich die Interpreten bei Unterzeichnung des Vertrages bis hin zum Bundeskanzler einig — auf den Schutz vor einer »äußeren« Bedrohung — und zwar der Streitkräfte, während die Vorlage der Bundesregierung auch den Fall »Innerer Krisen« berücksichtigt, ja, geradezu bevorzugt.

Legion ist die Zahl der Minister-, Kanzler- und Präsidentenreden, in denen seit der letzten Jahreswende vor »inneren Krisen« gewarnt und in denen das, was darunter verstanden werden soll, bezeichnet wurde. Schröder spricht unverhüllt von »politischen Streiks« (DIE WELT vom 19. 1. 60); Lübke beschwört den »Arbeitsfrieden« als eine wesentliche Grundlage unseres Wohlergehens (Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, 5. 1. 60); Wirtschaftsminister Erhard versteigt sich zu der unglaublichen Erklärung »Das sind die Feinde des deutschen Volkes, die der Neigung des Volkes entgegenkommen, sich im Maßlosen zu verlieren«, womit nichts anderes als Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung und Lohnerhöhung gemeint ist (Bulletin, 31. 8. 60); Katz, der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichtes sprach sich am direktesten aus: »Ich bin mir nicht sicher, ob ein totaler Metallarbeiterstreik von vier Monaten, wie ihn die Vereinigten Staaten erst jetzt durchgemacht haben . von Deutschland als einem Export- und Industrieland ohne Krisenzustand verdaut werden könnte, ob etwa ein Streik solchen Ausmaßes hier nicht schon einen Zustand der inneren Krise und des inneren Notstandes hervorrufen könnte«. (Frankfurter Allgemeine vom 4. 12. 59).

Gewerkschaftler als Volksfeinde, Streiks als Aufruhr, Lohnkämpfe als Notstand — das ist die Sprache von Sozialistengesetz und März 33, das gipfelte in Festungshaft und KZ, das endete einst in Versailles und in Nürnberg. Der Entwurf selbst aber enthält neben diesen ebenso waghalsigen wie von offenbarer Zukunftspanik diktierten Apologien seiner Anwendung eine Fülle von Bestimmungen, die sich selbst als Staatsstreichpläne demaskieren: Der Ausnahmezustand wird vom Bundestag mit einfacher Mehrheit beschlossen und vom Bundespräsidenten verkündet. »Stehen der Beschlußfassung des Bundestages unüberwindliche Hindernisse entgegen — der Beschlußfassung (!) nicht dem Zusammentreten (!) so kann bei Gefahr im Verzug der Bundespräsident mit Gegenzeichnung des Bundeskanzlers den Ausnahmezustand anordnen und verkünden. Der Bundespräsident soll zuvor die Präsidenten des Bundestages und des Bundesrates hören«. Ohne Kontrolle durch die Legislative, ohne Mitbestimmung des Bundesrates, ungeachtet aller Volkssouveränität und Eigenständigkeit der Länder können Präsident und Kanzler nach eigenem Ermessen, nach Willkür und Laune den Ausnahmezustand verkünden. »Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes ...« Auch der Artikel 48 WRV setzte Grundrechte außer Kraft — zu viele schon damals, das hat sich inzwischen herumgesprochen.

Von Bonn aus aber geht man weiter: nicht nur die Freiheit der Person, nicht nur Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, das Recht, Vereine und Gesellschaften zu gründen, das Recht auf Eigentum werden aufgehoben, sondern auch — und hier erst recht beginnt der Skandal des Regierungsentwurfes: Art. 5,3 GG die Freiheit von Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre; Art. 9,3 GG: Das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden; Art. 11 GG: Freizügigkeit im Bundesgebiet für alle Deutschen; Art. 12 GG: Das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen, wo es weiter heißt: Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden ... Frauen dürfen nicht zu einer Dienstleistung im Verband der Streitkräfte durch Gesetz verpflichtet werden ... Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig. — Soviel hatte man in Weimar nicht riskiert: Die Gewerkschaften zu verbieten, Zwangsarbeit einzuführen, Frauen zu mustern und zu rekrutieren. — Soviel wurde in Weimar nicht vorausgeplant: Die Freiheit von Kunst und Wissenschaft aufzuheben, Forschung und

Lehre gleichzuschalten. Auf welche Zeiträume richtet man sich ein? Akademischer Nachwuchs im Gleichschritt kann nicht aus dem Boden gestampft werden und wird es nicht für zwei Monate. Stehen die Hochschulgesetze von 1960 im Dienst einer Vorbereitung des Ausnahmezustands auf Dauer nach spanischem Vorbild? Neu im Nachkriegsdeutschland ist auch die spezifische Sinngebung für die Aufgaben einer Armee. Wo der Bundesgrenzschutz nicht ausreicht zur Herstellung innerer Ordnung, sprich: Zur Zerschlagung von Streiks, zum Schießen auf die Bevölkerung, da kommt die Polizei der Länder und Gemeinden zum Zuge, und »für den Fall, daß die Polizeikräfte nicht ausreichen ... dürfen auch die Streitkräfte, deren Einsatz im äußeren Notstand selbstverständlich ist — im inneren Notstand eingesetzt werden«. Soldaten gegen Arbeiter Soldaten im Einsatz zum Schutz der inneren Ordnung Soldaten gegen Zivilisten ist das neu in Deutschland?

Nein — neu ist nur eins: Solche Methoden des Umgangs zwischen Staatsmacht und Volk Demokratie zu nennen. Eigentum kann konfisziert und Wahlen beliebig lange ausgesetzt werden, der Bund übernimmt die Gesetzgebung für die Länder, die Regierung kann unter Auslassung von Bundestag und Bundesrat Gesetze erlassen, beliebigen Inhalts, beliebiger Dauer. Der Bundestag kann zwar alle getroffenen Maßnahmen jederzeit aufheben, stehen jedoch »seiner Beschlußfassung unüberwindliche Hindernisse ...« — der Kreis schließt sich, die Demokratie ist abgetrieben. Winfried Martini, Schriftsteller und Salonfaschist, bemerkt in seiner neuesten Publikation sehr trefflich, »Die Demokratie sei die »Staatsform der Krisenlosigkeit<! oder auch die »Staatsform des Optimismus« « (Freiheit auf Abruf, Köln-Berlin 1960, S. 213), und macht sich dann in scheinheilig zivilisierter Manier zum Fürsprecher des Regierungsentwurfs eines Notstandsgesetzes.

Anstatt zur Erhaltung der Demokratie einer Politik krisenfester Machart das Wort zu reden, ohne Experimente wie Atomrüstung und Notstandsgesetzgebung - man begreife die Dialektik -, wird die Krise herausgefordert und zum Wohl der Regierung, zum Schaden des Volkes durch Terror saniert. Die Katze, schon 1953 aus dem Sack gelassen (»Das Ende aller Sicherheit«) wirft Junge: Was damals aussah wir Demokratie als Wagnis, stellt sich heute dar als Demokratie aus Luxus; will das Volk anders als die Regierung, muß es abdanken, wenn die Regierung versagt, soll das Volk abwandern in Arbeitslager, Armee und Gefängnis. Blickt man auf »normale« Zeiten zurück, sieht man ab von zwölf Jahren deutschem Faschismus, so hat der Notstandsgesetzentwurf der Bundesregierung nur ein einziges Vorbild: Die Sozialistengesetze des Bismarckreiches. Als aber der deutsche Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck im März 1890 zum viertenmal die Verlängerung seiner Gesetze forderte und seine Pläne zur Abschaffung des allgemeinen Wahlrechts und zur Ausschaltung des Reichstages dem Kaiser präsentierte, zwang ihn Wilhelm II. seine Abdankung einzureichen.

Eine Liquidierung der Revolution von 1848 schien selbst dem Monarchen, der keiner unter den geringsten Sozialistenhassern des 19. Jahrhunderts war, wirklichkeitsfremd und damit unerträglich, dies aber nicht zuletzt deshalb, weil es der deutschen Sozialdemokratie während ihres zwölfjährigen Katakombendaseins gelungen war, sich als Opposition unüberhörbar im Spiel zu halten. Vorbildhaft bleibt die Erklärung der sozialdemokratischen Fraktion im Reichstag am 23. Mai 1878 zum Entwurf eines Ausnahmegesetzes. Ohnmächtig kämpfte die deutsche Sozialdemokratie gegen die Sozialistengesetze des Bismarckreiches, ohnmächtig gegen das »Gesetz zu Behebung der Not von Volk und Staat« im März 33. Weder Liebknecht noch Wels verfügten im deutschen Reichstag über jene Sperrminorität, die das Schlimmste hätte verhindern können; über jene Sperrminorität, die in den Händen der Sozialdemokratie von 1960 über Gedeih und Verderb der deutschen Nachkriegsdemokratie zu entscheiden vermag.

Das Ja zum Grundgesetz, das Ja für den Bestand und die freiheitliche demokratische Grundordnung der Bundesrepublik ist das Nein zur Notstandsgesetzgebung der Bundesregierung. Der Präsident: 1959 wurde der ehemalige CDU-Minister Heinrich Lübke als Nachfolger Theodor Heuss’ zum neuen Bundespräsidenten gewählt. — Zweites Fernsehprogramm: seit 1959 arbeitete die Bundesregierung an einem Gesetzesentwurf für ein bundeseigenes Fernsehen — der ARD sollte ein regierungsamtliches, zentralisiertes Fernsehen entgegengestellt werden. Durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Jahre 1961 wurde das Projekt verboten. Danach erst entstand das ZDF, das in seiner Rechtsaufsicht ebenfalls den Ländern untersteht. — Bundeswehrdenkschrift: ein Memorandum der Militärs, das für eine außerordentliche Intensivierung der Rüstungsanstrengungen plädierte. Lücke-Plan: benannt nach dem damaligen Wohnungsbauminister Paul Lücke (CDU); der Plan sah die Aufhebung der in der Knappheitssituation der Nachkriegsjahre verhängten — gesetzlichen Mietpreisbindung vor: das »Freiwerden« bedeutete unkontrollierbare Mietpreissteigerungen. — Speidel-Rede: in ihr forderte der Bundeswehrgeneral Hans Speidel Atomwaffen für die Bundeswehr sowie die Umrüstung der Bundeswehr zur Angriffsarmee; Speidel, ehemaliger Wehrmachtsgeneral, war schon 1948 von Adenauer beauftragt worden, ein Memorandum über Notwendigkeit und Umfang einer westdeutschen Wiederaufrüstung zu verfassen.

— Die Vorbehalte der westlichen Alliierten gemäß Artikel 5 der Pariser Verträge: die Pariser Verträge standen der BRD begrenzte Souveränität zu (dazu gehörte u.a. die Wiederbewaffnung); Art. 5 besagte, daß die Funktion der alliierten Streitkräfte dann erlöschen ER wenn »die zuständigen deutschen Behörden entsprechende Vollmachten durch die deutsche Gesetzgebung erhalten haben und dadurch in den Stand gesetzt« sind, »wirksame Maßnahmen zum Schutz dieser Streitkräfte zu treffen, einschließlich der Fähigkeit, einer ernsten Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu begegnen.« — Gerhard Schröder (CDU): mehrere Jahre Bundesinnenminister. -— Man begreife die Dialektik: »Keine Experimente!« war der Wahlslogan der CDU in den 50er Jahren. —Wilhelm Liebknecht: Führer der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion im Jahre der Verabschiedung der Bismarckschen Sozialistengesetze (1878). — Otto Wels: letzter Vorsitzender der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion vor dem Verbot der SPD (1933).

Status quo Mauer

Erstaunlich sachlich sind auf den ersten Blick jene beiden Kommentare zur Weltpolitik, die von der Bundesrepublik und der Sowjetunion in Dezember und Februar ausgetauscht wurden und jetzt im Wortlaut vorliegen. Sachlich, freundlich, liebenswürdig. Tenor beider Dokumente ist der expressis verbis geäußerte Wunsch nach einer Änderung von Bestehendem. Man ist sich auf beiden Seiten über die Unhaltbarkeit der Situation einig, nicht nur im Hinblick auf die Sperrmauer in Berlin, die die Sowjets freilich nicht so schlimm finden wie wir, sondern auch und speziell hinsichtlich der gegenwärtigen Praxis deutscher Spaltung und der Existenzform Westberlins. Während aber die Bundesregierung bestehende Gegebenheiten rückgängig machen möchte, wollen die Russen nur bestehende Zustände legalisieren, Zuständigkeiten und Kompetenzen ins reine bringen, auf der Basis des »Status quo Mauer«, wie die Amerikaner sagen. Die Sowjets gehen dabei von weltweit bekannten Realitäten aus, die Bundesregierung von weltweit anerkannten Prinzipien des klassischen Völkerrechts. Keine Argumentation ist —wenn man so sagen darf — auf Sand gebaut.

Beide Seiten vermögen die Vernünftigkeit ihrer Gedankenführung im Sinne immanenter Logik zu beweisen. Prüfstein aber für den politischen Gehalt der Schriftstücke kann nur ihre Realisierbarkeit sein — sehr pragmatisch, unideologisch und unsentimental; Politik ist-die Kunst des Möglichen, bekanntlich. Und bekanntlich ist die Forderung nach Freien Wahlen nicht realisierbar. Ebensowenig realisierbar wie Freie Wahlen in Korea und Vietnam, weil alle drei Wahlen das weltpolitische Kräftespiel verwirren und damit gefährden würden. Da stellt sich weiter heraus, daß die Freigabe der DDR aus den Händen der Ulbrichts und Sowjets nicht ohne Krieg zu gewinnen ist. Ferner, daß Friedensvertrag und Wiedervereinigung nicht mehr gekoppelt sind, in Reihenfolge und Rangordnung nicht mehr austauschbar wie noch 55. Die Mauer, mit den Mitteln der Politik nicht verhindert, ist auch mit dem Mittel der Erpressung nicht zu beseitigen. Was die Sowjetunion wünscht und was sie schlicht über den Kopf der DDR hinweg anbietet — die anerkannte Existenz zweier deutscher Staaten voraussetzend -, ist eine grundsätzliche Verbesserung der bundesdeutsch-sowjetischen Beziehungen, ungeachtet Mauer, Spaltung, Nato, Atomrüstung, Heusinger, Berlin.

Sie bietet: Ausgedehnten, langfristigen, krisensicheren Handel und eine Garantie enger und engster Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Westberlin. Viel ist das nicht, dennoch überraschend. Aber die Gegenforderung ist ebenfalls nicht hoch: Respektierung der Souveränität der DDR, nicht einmal Anerkennung, nur De-faktoHinnahme. Die Bundesrepublik dagegen bietet: Eine allgemeine, nicht näher definierte Verbesserung der Beziehungen und fordert »Freie Wahlen«, was bei den gegenwärtigen Gesinnungsverhältnissen in der DDR heißt: Mehrheitliche Entscheidung zur Wiedereinführung des Privateigentums und vermutlich sogar Natointegration; sie fordert: Abschaffung der Mauer, natürlich und — Friedensvertrag nur mit einem Gesamtdeutschland (siehe oben). Es muß, obwohl es unpopulär ist, dergleichen in Deutschland auszusprechen, festgestellt werden: Das Angebot der Sowjets zielt auf ein die Atmosphäre auflockerndes Minimalprogramm, ohne bestehende Kräfteverhältnisse zu verschieben, ohne Grundfesten irgendeiner Politik zu erschüttern. Die Bedingungen der Bundesregierung dagegen sind darauf angelegt, ein perfekt westliche Interessen wahrnehmendes, aber ohne Änderung der Kräfteverhältnisse in der Welt nicht durchführbares Maximalprogramm noch einmal in hübschen Formulierungen darzustellen, womit eine Verständigung kaum begünstigt und das Verhandlungsklima kaum angewärmt wird.

Der diplomatischen, auf bescheidene, aber reale Verhandlungsziele angelegten Offensive des Ostens — nie kommt dergleichen von westlicher, gar deutscher Seite! — wird eine ausschließlich auf propagandistische Effekte orientierte Replik entgegengesetzt. Die Tatsache, daß die propagandistische Position in Deutschland sehr viel günstiger für den Westen ist als auf den meisten anderen Plätzen der Welt, scheint dabei den Blick für die politische, militärische und auch historische Situation und Zukunft Deutschlands und Westeuropas verstellt zu haben. Blieb das sowjetische Memorandum offiziell also unbeantwortet, so hat es in Westdeutschlands öffentlicher Meinung eine Diskussion angeregt, die vier Jahre brach gelegen hat. Was die Bundesregierung vier Jahre lang nicht nötig hatte, ihre eigene Politik vor der Öffentlichkeit zu rechtfertigen, wurde ihr nunmehr abverlangt, und zwar umfassend. Es gibt in der Bundesrepublik gegenwärtig keinen starken Vertreter einer Alternativpolitik mehr, keinen, der verlockend, überzeugend, realistisch, positiv eine andere Politik propagieren könnte oder wollte. Die Oppositionsgeste des SPIEGEL ist angesichts seiner Konzeptionslosigkeit nur kokett. Dies Vakuum hat seit dem Memorandum wieder begonnen, sich mit konstruktiven Plänen aufzufüllen.

Die FDP, die einen guten Teil jenen Bürgertums vertritt, das vom orakelten Niedergang der Konjunktur speziell betroffen wäre, an Rüstungsverdiensten nicht maßgeblich beteiligt ist und also in einer Ausweitung des Marktes nach Osten weiter keinen nationalen Verrat erblicken könnte, fordert direkte Verhandlungen mit Moskau über die deutsche Frage. Der Abschluß des deutsch-sowjetischen Kulturabkommens hat wieder Auftrieb bekommen; der Sozialdemokratie nahestehende Zeitungen wie die Frankfurter Rundschau wagen wieder Kritik am Koalitionsprogramm. In linksfreidemokratischen Kreisen sollen Erinnerungen an die Jahre 1952 und 1955 aufgekommen sein. 8 evangelische Persönlichkeiten fordern in einem Memorandum, welches in seiner großen Bedeutung nur mit dem Manifest der Göttinger 18 verglichen werden kann, die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie und eine Normaliisierung der politischen Beziehungen zu den östlichen Nachbarn Deutschlands. Das sowjetische Memorandum macht Angebote materieller Natur, stellt eine außenpolitische Alternative vor, die aus der Kongruenz einiger gemeinsamer Interessen von Bundesrepublik und Sowjetunion entwickelt ist. Die deutsche Wiedervereinigung spielt im Jahre 1962 nicht einmal mehr propagandistisch eine Rolle. Chruschtschow geht einfach von der Existenz zweier deutscher Staaten aus, als sei diese Auslegung der deutschen Situation bereits weltweit anerkannt, und behandelt die Bundesrepublik dabei höchst respektvoll als souveränen, historisch und völkerrechtlich legitimierten einen Staat, als gäbe es keine andere Hälfte Deutschlands.

Das Deutschlandproblem existiert nur noch als Entflechtungsproblem, den Rest bestreitet die Bundesrepublik. Insofern ist es keineswegs nur Propaganda, wenn Bonn behauptet, der Osten wolle mit seiner Berlinlösung und seinem Friedensvertrag die deutsche Spaltung verewigen. Verewigen will der Kreml die geschaffenen Tatsachen und das heißt für ihn: Kein kapitalistisches Gesamtdeutschland, kein militärisch-expansives Gesamtdeutschland, kein Antikommunismus von 70 Millionen. Mit der Zerstörung aller Attribute der deutschen Nation, mit welchen sie die Welt das Fürchten lehrte, ist diese Nation selbst in ihrer Einheit zerstört worden. So ist es heute schwerer, Deutschlands Einheit wiederherzustellen, als gute Beziehungen zur Sowjetunion anzuknüpfen. Aber auch Bonn geht es nicht mehr um die Einheit der Nation. Sein Anspruch auf die 17 Millionen wird nicht aus historischer Verbundenheit, sondern aus moralischer Überlegenheit abgeleitet. Man kann nicht nach Westen das Nationalstaatsdenken aufweichen und nach Osten zementieren wollen. Legte Adenauer faktisch nie Wert auf eine Wiedervereinigung, so hat er nun auch den Anschein zugunsten einer anderen propagandistischen Konzeption aufgegeben. Bonn hat also auch diesmal wieder Nein gesagt, obwohl der »Gedankenaustausch« — ob verbindlich oder unverbindlich, bleibt offen fortgesetzt werden soll. Das Nein ist geschickter, plausibler und freimütiger als sonst, verpackt in Bedingungen, denen nicht entsprochen werden kann, bemüht, wenigstens den Schwarzen Peter der anderen Seite zuzuschieben. Zu loben bleibt dem Chronisten nur der gemäßigte Ton, und daß man auf jeden Topf einen Deckel fand — aber was nützt der Deckel, wenn der Topf leer bleibt.

Nr. 3, 1962

Adolf Heusinger, ehemaliger General der deutschen Wehrmacht, war neben Hans Speidel der erste Befehlshaber der Bundeswehr, ab 1957 ihr erster Generalinspekteur, von 1961-1964 Vorsitzender des »Ständigen Militärausschusses der Nato« in Washington. In den Jahren 1952 und 1955 machte die sowjetische Regierung Vorschläge zur Lösung der Deutschland-Frage (neutralisierte Zone etc.), auf die die Bundesregierung nicht einging. Die Göttinger 18: seit der Gründung der Bundeswehr war die Adenauer-Regierung um atomare Waffen bemüht; im April 1957 erklärte Adenauer auf einer Pressekonferenz, taktische Atomwaffen seien nicht mehr als eine Fortentwicklung der Artillerie und daher für die Bundeswehr geeignet. Daraufhin gaben 18 namhafte Atomwissenschaftler (14 von ihnen waren Mitglieder der verschiedenen Beratungsgremien der Bundesregierung) durch den Vorsitzenden der Max-Planck-Gesellschaft eine Erklärung ab: sie seien nicht bereit, sich in irgendeiner Weise an dem Atomwaffen-Programm der Bundesregierung zu beteiligen. Die Erklärung löste eine große Reaktion in der Öffentlichkeit aus.

Eine neue Linke

Man kann für Berlin sein, soweit es ein politischer Begriff ist, soweit es eine Stadt ist, insoweit dort ein sympathischer Deutschentyp wohnt, insoweit diese Stadt ein herrliches Klima, breite Straßen, Leute mit großer Fresse, preußischen Barock und viele gute Erinnerungen beherbergt. Eins kann man nicht: Die politische Atmosphäre dieser Stadt lieben. Zwischen dem schäbigen Osten, dem glänzenden Westen zieht sich die Mauer hin, und dazu im Osten Phrasen und im Westen eine fürchterliche Gereiztheit in politics. Druck aber erzeugt Gegendruck. Der Druck des Ostens erzeugte den Gegendruck des Westens, und seitdem in Westberlin offiziell und öffentlich so viel dummes Zeug geredet wird, Willy Brandt überhaupt nur noch heiser ist, alle Linken zur Rechten überliefen, um im gemeinsamen Topf zu kochen und zu brodeln, es überhaupt nur noch eine Wut, einen Haß, ein Lamento gibt, seitdem tut sich nun doch hier und da was auf, hat die Ausschaltung, Verketzerung, Verteufelung alles Linken nun doch wieder eine Art Linke gezeugt. Eine »Neue Linke«, wie sie sich selbst nennt, um ihr Auftreten doppelt zu signalisieren.

Sozialistischer Deutscher Studentenbund, Sozialistische Jugend Die Falken, Gewerkschaftler, Sozialdemokraten haben sich einzeln, in Grüppchen, nicht geschlossen, nie als Ganzes in einem nur per Gesinnung zusammengehaltenen Verband zusammengefunden, locker also, ohne organisatorisches Band, in Kenntnis wohl der sterilisierenden Wirkung aller Institutionalisierung und Vereinsmeierei. »Die Neue Linke soll die Kraft werden, die das Anliegen der sozialistischen Bewegung unter den veränderten Verhältnissen der gegenwärtigen Gesellschaft vertritt«, heißt es im Ersten-Mai-Flugblatt dieser Gruppe, wo zu einer »Sozialistischen Maikundgebung« mit Erich Kuby und Fritz Lamm (Betriebsratsvorsitzendem der Stuttgarter Zeitung, alter Linker), aufgerufen wurde. Charakteristika: Man ist voreingenommen für die Interessen und Ziele der Arbeiterschaft, gegen die Politik und Interessen der großen Industrie. Man beginnt mit dem Vorurteil — im Realsinn dieses Wortes, daß was den Arbeitern nützt, der Mehrheit nützt und Zukunft hat. Man ist traditionsbewußt; Vorbild jedoch kann nur werden, wer der Frage standhält:

Warst du zu deiner Zeit für die Interessen der Mehrheit? Gegen Bismarcks Sozialistengesetz, gegen die Kriegskredite von 1914, gegen den Kapp-Putsch, für die Räte 1918, für den Rechtsstaat contra SA und Reichswehr, pro gewerkschaftliche Mitbestimmung heute, pro Wirtschaftsdemokratie, pro Streikrecht, für politische Freiheit, gegen Wehrpflicht und Atomausrüstung? Daß der erste Mai, der Kampftag der Arbeiter, in Berlin mit politischen Parolen ausstaffiert wurde, die den Rüstungsaktien mehr Auftrieb gaben als den Lohnforderungen der Bergarbeiter an der Saar, daß Abs und Pferdmenges damit zufrieden sein konnten, Flick auch und die AEG, nicht aber die Bauarbeiter, nicht die ÖTV, nicht all jene, die Lohnausgleich wegen Preissteigerung fordern, sondern denen, die Betriebsbelastungen auf den Markt der kleinen Leute abwälzen, dieser Perversion des ersten Mai stellte sich die Neue Linke in Berlin mit einer eigenen Kundgebung entgegen. Gegen Atomwaffen und für Verhandlungen, wider die Ideologien von »Sozialpartnerschaft«, »Volksgemeinschaft« und dem »einen Boot«, in dem alle säßen, und für eine politische Amnestie in Ost und West. Bleibt die Frage, ob jene, die von’ der Neuen Linken gemeint sind, dies auch begreifen werden, ob man so begabte Propagandisten seiner Sache hat wie gescheite Theoretiker. Wie viel gute Gedanken und realistische Gesinnung sind in Deutschland schon verkommen, weil man sie nicht verbreiten konnte. Und das hat wirklich nicht immer nur an den Gedanken und Gesinnungen selber gelegen.

Nr. 6, 1962

Robert Pferdmenges: Kölner Bankier, enger Freund und Berater von Konrad Adenauer.

Die Würde des Menschen

Das Grundgesetz ist das einzige Programm der bundesrepublikanischen Demokratie, das nicht vom Diktat einzelner Interessengruppen bestimmt ist, noch von perfektionistischen Weltanschauungssystemen sich herleitet. Seiner Entstehung und seinem Inhalt nach ist es vielmehr ein Stück Zeitgeschichte, präziser: Nachkriegsgeschichte. Über dem Parlamentarischen Rat, der in Herrenchiemsee tagte und viele vereinigte, darunter die besten, die in den drei Westzonen nach 12 Jahren Nazismus noch aufzutreiben waren, lag der Anspruch, völkerrechtlich, ethisch, moralisch, historisch, staatsrechtlich und menschlich die Basis einer durch keine Barbarei zerstörbaren Welt zu entwerfen. Der Anspruch mag schon damals angesichts des Gegenstandes und seiner Möglichkeiten zu hoch gewesen sein; aber er war pathetisch, er wurde in breitester Front ernst genommen und schien zumindest angesichts der schmalen, vom Hunger gezeichneten Gesichter der Parlamentarier glaubwürdig. Und mehr als Äußerlichkeiten vermochte damals kaum einer wahrzunehmen, auch nicht zu durchschauen. Aus zwei Haupterkenntnissen sollten die Konsequenzen gezogen werden:

- Demokratie ist die einzige Menschenwürde sichernde Form staatlichen Zusammenlebens — Diktatur ist Barbarei, Unmenschlichkeit, Terror, Rückschritt.

- Krieg ist im 20. Jahrhundert nicht mehr möglich. Die Verluste sind durch keinen Kriegsgewinn und keine Beute aufzuwiegen, die materiellen nicht, sowieso nicht die menschlichen.

Gemäß diesen zwei Erfahrungen wurde mit dem Grundgesetz der Rechtsstaat geschaffen, und zwar so wohldefiniert und total, so durchdacht und vielfältig gewährleistet, wie es ihn vorher in Deutschland nicht gab, und Wehrpflicht und Remilitarisierung waren von vornherein verfassungsmäßig, das schien: katexochen aus der projektierten Existenz der Bundesrepublik ausgeschlossen. Das Grundgesetz war in seiner ursprünglichen Fassung total freiheitlich und total antimilitärisch. Für eine Remilitarisierung war schlechterdings kein Platz, und Grundrechte und Freiheitsrechte galten — außer für Kriminelle im Bundesrahmen uneingeschränkt, d.h. dem Plan nach für alle Zeiten, für alle Menschen, für alle Situationen, für die fetten und für die mageren Jahre. Diese Grundpfeiler der Verfassung waren nicht nur eine Rechtskonstruktion, sondern zugleich ein politisches Programm. Dem innenpolitischen Gegner und dem außenpolitischen Kontrahenten sollte grundsätzlich, das hieß jetzt: grundgesetzlich gewaltlos einerseits und mit vollem Rechtsschutz andererseits begegnet werden. Was Recht sei in Deutschland sollte nie mehr durch die Manipulationen von Machtkämpfen entschieden werden.

Friedenspolitik im Sinne von Nicht-Rüsten sollte nie mehr Sache parteipolitischer Willkür bzw. mehrheitlicher Entscheidungsbefugnis sein. Als dann 1956 das Grundgesetz mit Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag durch die sogenannten Wehrartikel geändert wurde, holte man nur programmatisch nach, was politisch schon vollzogen war. Der Kanzler hatte den westlichen Alliierten schon 1949 einen deutschen Verteidigungsbeitrag angeboten, weshalb Gustav Heinemann 1950 das Kabinett Adenauer verließ, hatte also schon sieben Jahre vor den entscheidenden Grundgesetzänderungen seine Politik unbekümmert um Geist und Buchstabe der Verfassung eingefädelt und betrieben. Für eine Remilitarisierung war kein Platz im Grundgesetz, es wurde durch diese sowohl verletzt wie gesprengt. Umgekehrt gesagt: Die Politik der Bundesregierung war im Rahmen des 1948er Grundgesetzes nicht länger durchführdie bar. Da man aber nicht erwog, die Politik zu ändern, da auch die SPD daran nicht dachte, wurde — konsequenterweise -, um Legalität exekutiven Handelns zu erhalten, das Grundgesetz geändert, durch eine Erweiterung seines Inhalts, eine Verstümmelung seines Geistes.

Wenn heute der zweite Pfeiler, auf dem das Grundgesetz seiner zeitgeschichtlichen Relevanz nach steht, zerbrochen werden soll, wenn heute die Totalität grundgesetzlich gewährter Freiheit eingeschränkt werden soll nicht für immer, wie im Fall Remilitarisierung, sondern »für den Fall eines Notstands«, dann heißt das wiederum: Die Politik der Bundesregierung ist nicht mehr länger im Rahmen des geltenden Grundgesetzes durchführbar, oder wie Robert Jungk diesen Tatbestand 1959 auf dem Studentenkongreß gegen atomare Aufrüstung in Berlin kategorisch formulierte: »Atomare Aufrüstung und Demokratie sind unvereinbar.« Bedeutungsumfang und Trefflichkeit von Jungks Formulierung beginnen erst heute erkennbar zu werden. Bemerkenswert augenfällig spiegelt sich dieser Zusammenhang auch in der Entwicklung der sozialdemokratischen Politik der letzten drei Jahre. Noch 1959 durfte Walter Menzel, vormals Vorsitzender des Ausschusses Kampf dem Atomtod, im »Vorwärts« prinzipiell und grundsätzlich gegen ein deutsches Notstandsgesetz schreiben. Das war im Jahr des Deutschlandplans. Das war 1959, als es im Schutz der SPD noch möglich war, öffentlich über eine deutsche Konföderation und den Abschluß eines deutschen Friedensvertrags zu diskutieren.

Das war, als der Rapacki-Plan noch eine Presse hatte; als die Rede von Verhandlungen mit Pankow wohl shocking war und diffamiert wurde, aber nicht resonanzlos blieb unter denen, die es anging; das war, als der Satz: »Wir werden nicht ruhen, solange der Atomtod unser Volk bedroht« zumindest für einen Teil der sozialdemokratischen Parteiorganisation noch keine Phrase, als Imperativ kein Ausschlußgrund war, sondern bitterer Ernst, Anleitung zum Handeln und zu politischer Willensbildung. Erst in dem Augenblick, als die SPD sich der Außenpolitik der Bundesregierung anschloß, schloß sie sich auch der Forderung nach einem Notstandsgesetz an. Als Herbert Wehner 1960 das Ja zum Natobündnis sprach, begannen MdB Arndt und Schäfer konstruktiv in die Notstandsdiskussion einzusteigen. Als Schmidt (Schnauze) über Feststoffoder Flüssigkeits-Raketen zu fabeln begann, da fing die SPD an, über ein Notstandsgesetz mit sich reden zu lassen. Als SPD und CDU in Sachen Atomwaffen einig wurden, lenkte die SPD auch in Sachen Notstand ein. Menzel schweigt seitdem und Wolfgang Abendroth, Chefideologe der Notstandsgegner, ist aus seiner Partei ausgeschlossen worden.

Atomare Aufrüstung und Demokratie sind unvereinbar. Der Satz ist umkehrbar: Atomare Aufrüstung und Auflösung der Demokratie bedingen einander zwangsläufig, Massenvernichtungsmittel und Terror gehören zusammen, technisch, organisatorisch und schließlich faktisch. Vom politischen Programm des Grundgesetzes: »Frieden und Freiheit« wäre dann nichts übriggeblieben. Die Schlußfolgerungen, die die Versammlung magerer Männer am Herrenchiemsee 1948 glaubte ziehen zu müssen, aus einem gescheiterten Weimar, aus 12 Jahren Nationalismus, wären dann also im Falle der Verabschiedung eines -Notstandsgesetzes — hinfällig. Der Faschismus nicht, wohl aber die Ansätze seiner Überwindung wären damit aus der neueren deutschen Geschichte wieder gestrichen. Die Erkenntnis: Nur Demokratie sichert Menschenwürde, nur Waffenlosigkeit Friede wäre damit aufgehoben, die Manifestationen der Umkehr wären erloschen, die Bereitschaft zur Bewältigung aufgegeben. Von der Freiheit bliebe nur jene, für die Regierung zu sein, nicht gegen sie, jedenfalls nicht in Massen, nicht in harten Auseinandersetzungen, nicht in Streiks und Demonstrationen. Sie wäre abgeschafft, vor dem Termin ihrer eigenen Feuerprobe. Im formalen Vergleich und plastischen Bild hieße das: Oppositionelle Massen können in Zukunft zusammengeschossen werden — wie im ungarischen November, und der Krieg braucht nicht mit den Mitteln kluger Politik verhindert zu werden, er würde einfach — gemäß dem dann neuen Selbstverständnis der Bundesrepublik, vororganisiert, für den »Fall eines Notstands.« Die Würde des Menschen wäre wieder antastbar. Auch Diktatur wäre eine mögliche Form staatlichen Zusammenlebens. Krieg wäre auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch möglich.

Nr. 10, 1962

Osterspaziergang 63

Einige Tausende gehen jedes Jahr zu Ostern auf die Straße. Mit Schildern und Gitarren, Singsang und Nietenhosen. Vegetarier, Kommunisten, Schriftsteller und Pfarrer, Halbstarke, Studenten, Hausfrauen und wes Geistes Kinder und welcher Gewerkschaft Mitglieder sie noch sind. Drei Tage lang trotzen sie Regen und Wind, Polizeikonvois und nicht endenwollenden Landund Stadtstraßen. Räuberromantik und das Bewußtsein, für eine gute Sache einzustehen, trösten über die Unbillen eines Dreitagemarsches, genannt OSTERMARSCH, hinweg. Sie sind die Moralisten des 20. Jahrhunderts, die unentwegte Avantgarde; komisch, aber bitterernst; jugendbewegt, aber hochpolitisch; diffamiert, aber zahlreich. Man kann über sie streiten, nicht aber über die Sache, für die sie eintreten: Frieden. Man kann über sie lachen, nicht aber über das, was sie bekämpfen: Den Krieg. Sie fingen 1960 mit 2000 Teilnehmern an und zwei Jahre später waren es schon 50000, die sich am Ostermontag 1962 auf Straßen und Plätzen an Isar und Ruhr, Elbe und Main einfanden, um gegen »die Bombe« zu demonstrieren, gegen die Bombe in Ost und West, zu Kriegs- und Versuchszwecken, mit den Worten der Aldermastonmarch-Engländer: »Ban the bomb!« Neun Kundgebungen werden in diesem Jahr stattfinden. In Bremen, Dortmund, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, Kaiserslautern, München, Nürnberg, Stuttgart.

Für ein atomwaffenfreies Mitteleuropa, für eine militärisch verdünnte Entspannungszone in Mitteleuropa, für ein Mitteleuropa, das Brücke ist zwischen Ost und West. In elf Marschsäulen wird wieder drei Tage lang demonstriert und marschiert. Wer heute noch die Frage stellt: Was kann man denn tun gegen Atomwaffen, gegen Krieg, gegen eine Regierung, die nicht verhandelt, nur rüstet? — dem sei die Ostermarschadresse mitgeteilt, wo man sich anmelden kann, zum Östermarsch 1963.*) Um ein Land, in dem die Opposition nur durch Gewaltmärsche die Aufmerksamkeit der Presse erlangen kann, ist es schlecht bestellt. Um ein Land, in dem sich jährlich Tausende und Abertausende finden, die das Mittel des Gewaltmarsches nicht scheuen, um sich Gehör zu verschaffen, ist es noch gut bestellt. *) Auskunft und Einzelheiten erfahren Sie bei: Zentraler Ausschuß für den Ostermarsch der Atomwaffengegner, Dr. Andreas Buro, 8 München 55, Andreas-Vöst-Straße.

Nr. 4, 1963

Adenauer und die Volksmeinung

Warum hat sich Erhard nicht von Höcherl getrennt, obwohl die gesamte öffentliche Meinung, Presse, Professoren, Gewerkschaften, Schriftsteller u. a. seinen Rücktritt verlangt haben? Weil demoskopisch nachgewiesen ist, daß hinter dieser Forderung keine Bevölkerungsmehrheit steht. Wer hat schon Telefon?! Das ist eine Spekulation. Sie deutet an, welche Rolle die Demoskopie oder Meinungsforschung in der Bundesrepublik spielt. Diese Andeutung beruht nicht auf Spekulation. Man hat der Meinungsforschung vorgeworfen, sie degradiere den Politiker zum Schilfrohr im Zugwind einer mehr obskuren denn maßgeblichen öffentlichen Meinung.

Die Leiterin des demoskopischen Instituts in Allensbach am Bodensee — Elisabeth Noelle hat diesen Vorwurf mit der kategorischen Feststellung beantwortet: »Die Befürchtung, die Politiker würden popularitätshörig, findet sich in den letzten 15 Jahren deutscher Geschichte nicht bestätigt.«[1] Der Satz entkräftet Kritik, indem er neue weckt. Wohl entzieht sich Meinungsforschung als Wissenschaft dem Verdikt der Moral, auch sind ihre Erzeugnisse nicht mit plebiszitären Entscheidungen zu verwechseln, solange dergleichen nicht in der Verfassung einer schönen neuen Welt verankert wird. Solange aber ein Volk noch alle vier Jahre zu den Wahlurnen geht, um Plakatkunst und Geschenke, schöne Reden und großartige Versprechungen zu honorieren, solange die Staatsgewalt vom Volke ausgeht, braucht Popularität kein Makel zu sein.

Erhard und die Deutschen

Weil Popularität kein Makel ist, ist Erhard Bundeskanzler geworden. Zwei Drittel aller Bundesrepublikaner bejahten seine Kandidatur und Wahl,[2] das ist der gleiche Prozentsatz, der auch die freie Wirtschaft gut heißt, im Gegensatz zu Preisbindung und Planung[3] und ebenso viele — das sind mehr denn je sind gegenwärtig zufrieden mit ihrer wirtschaftlichen Lage, unter der Bedingung, daß sie sich in den nächsten fünf Jahren nicht verschlechtert.[4] Der Wohlstand ist für Erhard zu Buche geschlagen, nicht aber die Politik seines Vorgängers, die Adenauerpolitik, die gegenwärtig den tiefsten Stand aller statistisch erfaßten Sympathien seit 1953 hat.[5] Zehn Jahre lang sind wirtschaftliche Zufriedenheit und Bejahung der Kanzlerpolitik eine koinzidentielle Einheit gewesen, zehn Jahre lang wurde die Bonner Politik mit der Gürtelschnalle gemessen.[6] — Erhard steht einem Publikum gegenüber, das den Wohlstand durch Sympathie zu seiner Person honoriert, seiner Politik aber, soweit sie Adenauerpolitik ist, das Vertrauen verweigert. Man ist seit einem Jahrzehnt zum erstenmal wieder »geteilter Meinung«: 35 Prozent möchten, daß Erhard eine andere politische Linie einschlägt, 36 Prozent plädieren für eine Fortsetzung der Adenauerschen Politik, 29 Prozent sind unentschieden.[7]

Wiedervereinigung

Am unerträglichsten ist den Deutschen die Teilung der Nation. Wann und wo immer gefragt wird, welches die wichtigste Aufgabe für die deutsche Politik wäre, ob man sich an die Spaltung gewöhnt habe oder ob sie ein unerträglicher Zu-. stand sei, die Antwort einer absoluten Mehrheit von zwei Dritteln aller Deutschen lautet: Die Wiedervereinigung ist das Wichtigste, die Spaltung ist unerträglich.[8] Man hält die Aussichten für die Wiederherstellung der deutschen Einheit für schlecht, schlechter, am schlechtesten,[9] aber man wünscht sie sich unverdrossen. ‚Auf die Frage, wie sie denn hergestellt werden solle, antworteten noch im Mai 1962 ebenso wie schon im April 1957 vierzig von Hundert: »Durch Verhandlungen mit der DDR.«

Etwa gleich viele äußerten sich positiv zu dem Vorschlag, beide Teile Deutschlands sollten aus den Militärbündnissen entlassen werden und Gesamtdeutschland in einen von den vier Machen garantierten Sicherheitspakt eingebettet werden.[9] Im Oktober 1951 hatten sogar noch 64 Prozent Grotewohls Vorschlag, daß eine »gemeinsame beratende Versammlung« von Vertretern Westund Ostdeutschlands stattfinden solle, befürwortet.[10] Die Anerkennung der DDR, »wenn uns das in der Wiedervereinigungsfrage weiterbringt«, wünschen sich ein Viertel aller Deutschen diesseits der Elbe vom neuen Kanzler.[11] Neben dem Wiedervereinigungswunsch steht das Bedürfnis nach einer aktiveren Ostpolitik. Bessere Beziehungen zu Polen, zur Tschechoslowakei und Ungarn wünschen fast die Hälfte aller Deutschen.[12]

NATO und Atomrüstung

Man liebt den Wehrdienst nicht, aber man akzeptiert ihn als »notwendige Pflicht«, nur unter den Frauen lehnt eine Mehrheit ihn ab, will man nicht auf die Anwesenheit der Männer und Söhne verzichten.[13] Mit der Wiederbewaffnung, die in den ersten fünfziger Jahren noch auf schroffe und große Ablehnung stieß, haben sich die Eingeborenen von Trizonesien abgefunden. Nicht so mit der atomaren Aufrüstung. Achtzig Prozent waren dagegen, in jenen Märztagen, als der deutsche Bundestag sie beschloß. 50 Prozent waren es noch vor Jahresfrist, und in der Wunschliste an Erhard, die das Allensbacher Institut veröffentlichte, erschienen die Atomwaffengegner noch einmal mit 38 Prozent der Gesamtbevölkerung.

In keiner anderen Frage hat sich eine oppositionelle Ansicht so hartnäckig durch Jahre hindurch gehalten, trotz des Einschwenkens von SPD und FDP, trotz der Zeit, die sonst so viele Wunden heilt. In Sachen Krieg und Frieden sind sie ein wenig wunderlich, die statistisch erfaßten Deutschen. Gebrannte Kinder. Sie rechnen mit keiner Kriegsgefahr, aber halten zunehmend den Luftschutz für notwendig. Sie bezweifeln die Schutzmöglichkeiten im Atomkrieg und bauen sich Keller. Sie sind optimistisch und legen Vorräte an für Krisenzeiten.[14] Sie können sich der Suggestion gezielter Luftschutzund Eichhörnchenkampagnen nicht entziehen und ahnen zugleich deren Unsinn, haben noch keinen Sand in den Augen.

Demokratie

Alle Spekulationen, die Deutschen hätten ein gebrochenes Verhältnis zur Demokratie, sind Gerede. Nur fünf von Hundert finden die Existenz einer Opposition »ziemlich überflüssig«, mehr als zwei Drittel finden sie »unbedingt notwendig« oder wenigstens »ganz natürlich«.[15] Und wenn von Freiheit die Rede ist, dann wissen sie, was sie meinen: Meinungsfreiheit. 1949 war ihnen noch die Freiheit von Not das wichtigste, nur ein Viertel fand die Freiheit der Meinungsäußerung vorrangig. 1963 sind es über die Hälfte, 10 Prozent mehr, als noch vor einem Jahr. Die Spiegelaffäre scheint ihre Schatten geworfen zu haben. Das Notstandsbarometer sinkt.[16] Und auf der Allensbacher Wunschliste steht: »Dafür sorgen, daß die demokratischen Spielregeln besser eingehalten werden« (33 Prozent). Die Große Koalition hoch im Kurs. Die alten Gegensätze zwischen CDU und SPD soll der neue Kanzler begraben, eine bessere Zusammenarbeit konstituieren (45 Prozent), und der Einfluß der Kirche soll abgebaut werden (40 Prozent).[17]

Fazit

Man sieht: So desinteressiert sind die Deutschen gar nicht an Politik, so unprofiliert und konfus ihre Meinungen nicht, wie die letzten Wahlkämpfe manch einen glauben machten. Auch nicht so BILD-infiziert und CDU-konform, so antikommunistisch und fromm, wie manche möchten. »Die schleichende Krankheit der Demokratie ist nicht eine angeblich naturgegebene politische Interessenlosigkeit der Bevölkerung, sondern die Unterbeschäftigung ihres Gemeinsinns« — meinen die Allensbacher Elisabeth Noelle und Gerhard Schmidtchen.[18] Und wenn man diesem Gemeinsinn etwas mehr Geltung verschaffte? Der Popularität von Erhard würde das sicher nichts schaden.

Nr. 11, 1963

Otto Grotewohl: Bis zum Zusammenschluß von SPD und KPD zur SED Mitglied der SPD, war bis zu seinem Tod 1964 Vorsitzender des Ministerrats der DDR.

Deutschland ohne Kennedy

Die Trauer verebbt, die Leere bleibt. Der Mann, von dem die Völker der Welt glaubten, er werde den Frieden machen, ist tot. Der Mann, auf den auch die setzten, die im Zwiespalt mit ihren eigenen Regierungen leben, ist nicht mehr. Den Konservativen war er nicht bequem, den Linken nicht willfährig. Aber die Mächtigen mußten sich mit ihm arrangieren und die Ohnmächtigen setzten ihre Hoffnungen auf ihn. Drei Schüsse in Texas machten allem ein Ende. Dann wurden Leitartikel gestammelt, Börsenkurse gerieten ins Wanken, Spekulationen schossen ins Kraut. Man begreift: Alles ist anders geworden und man wartet — man richtet sich ein auf Stunden, dann Tage, schließlich Wochen, hoffend, alles möge wieder zum Alten zurückfinden. Nicht Panik griff um sich, aber Orientierungslosigkeit, Hilflosigkeit, Unsicherheit. Regierungen und Oppositionelle fühlen sich vom Schicksal geprellt. Aber es wird nichts zurückfinden. Was gefunden werden muß, sind nicht Rückwege, sondern Auswege Alternativen, die in Deutschland Leben und Politik unabhängig machen von den Ereignissen in Dallas, dem Bürgerkrieg in Texas, der Machtlosigkeit der Mächtigen im Weißen Haus.

Es geht nicht an, daß dieses Territorium, die Menschen, die hier leben, daß Deutschland in Angst und Unsicherheit gestoßen wird, weil Wahnsinnige im amerikanischen Süden mit dem Feuer spielen, weil ein Sicherheitsdienst versagt, weil die innenpolitischen Konflikte einer befreundeten Nation die Welt erschüttern. Wir, die wir selbst in tiefstem Unfrieden leben zwischen Neiße und Rhein, haben nicht Zeit, Zaungast und Statist eines Dramas zu sein, auf dessen Ausgang wir keinen Einfluß haben. Es muß begriffen werden in Deutschland, daß unser Geschick in unseren eigenen Händen besser aufgehoben ist, als in den Händen eines Großen Bruders, der selbst Spielball ist von Ereignissen, die sich seiner Kontrolle entziehen. Es ist an der Zeit, daß die deutsche Bundesrepublik von ihrer vor acht Jahren erlangten Souveränität souveränen Gebrauch macht. Souverän — das heißt: bündnistreu, aber nicht bündnishörig. Das heißt: Politik machen, ohne sich auf amerikanische Atomwaffen zu verlassen; Politik machen ohne die Strategie der interkontinentalen Waffen, ohne Spekulation auf Besatzungstruppen und Big Lift, ohne Machtkämpfe in einem Nato-Rat, der durch texanische Scharfschützen handlungsunfähig gemacht werden kann.

Souverän handeln heißt handeln im Maßstab von fünfzig Millionen Deutschen, die überleben möchten, in den Dimensionen zwischen Elbe und Rhein, im Bewußtsein eines verlorenen Krieges und der Spaltung der Nation, in Kenntnis der eigenen geographischen Lage, die keine atlantische ist, sondern eine mitteleuropäische. Es muß eine Situation geschaffen werden, die Deutschland unabhängig macht von den Wechselfällen internationaler Politik, von der Willkür eines Attentäters in Übersee, seines Opfers und des zufälligen Nachfolgers. Das heißt für die Akteure deutscher Politik, daß sie direkt und ohne Umschweife eintreten in die Verantwortung für alles, was von unserer Seite aus mit Fug und Recht geschehen kann, um die Verhältnisse in Mitteleuropa zu stabilisieren. Die Gegenstände und Ziele solcher politischen Initiative sind im engeren Sinne die Schaffung einer Rechtsposition für Berlin, die die Freiheit der Stadt und ihrer Zufahrtswege sichert, die Befriedung der deutschen Grenzen und die Beendigung des latenten Bürgerkrieges zwischen der Bundesrepublik und der DDR; im weiteren Sinne sind es der Ausbau der Handelsbeziehungen zwischen der Bundesrepublik und ihren osteuropäischen Nachbarn bis hin zur diplomatischen Anerkennung. Was wir hier fordern ist nicht alt, sondern neu.

Bis zum 22. November 1963 konnte man die Differenzen zwischen Freunden und Gegnern der Bonner Politik für Meinungsverschiedenheiten halten, die in Washington maßvoll entschieden wurden. Aber der Große Bruder ist nicht mehr groß und wir haben keine Zeit, ein Come back seiner Größe, nämlich das Ende der Auseinandersetzungen um die amerikanische ‚Innenpolitik, abzuwarten. Was wir fordern, ist auch gegenüber der Regierungskoalition in Bonn nicht unbillig, nicht einmal unrealistisch. Diplomatische Beziehungen zu Polen, Ungarn, Rumänien und der Tschechoslowakei sind nur die logische Weiterführung der Außenpolitik Schröders. Sondierende Gespräche mit eben diesen Staaten über die Möglichkeiten eines Disengagements in Mitteleuropa unter Einschluß beider deutscher Staaten — kernwaffenfreie Zone und eventueller Abzug der Besatzungstruppen — vermöchten der Tatsache, daß die Bundesrepublik ohnehin keine Atomwaffen bekommt, entspannungsfreundliche Relevanz verleihen.

Ein Ausbau der technischen Kontakte zwischen der Bundesrepublik und der DDR könnten zunächst Erleichterungen im innerdeutschen Reiseverkehr ermöglichen, darüber hinaus könnte das Feld abgesteckt werden, innerhalb dessen offizielle Gespräche zum Zweck der Normalisierung der innerdeutschen Beziehungen stattfinden dürften, ohne daß eine der beiden Seiten Selbstbewußtsein und Prestige verliert. Souverän sein, heißt Herr im eigenen Haus sein. Souveränität aber gibt es heute nur noch in zwei Formen: durch Verfügungsgewalt über Atomwaffen — das war das Ziel von Franz Josef Strauß — oder durch Neutralität. Im militärischen Bündnis bleibt Satellit, wer keine Atomwaffen hat, weil ein moderner Krieg, auch wenn er mit konventionellen Waffen geführt wird, auf einer Strategie basiert, die den Einsatz von Atomwaffen sei es militärisch, sei es als politisches Druckmittel — einkalkuliert. Man bleibt abhängig von dem, der die Bombe hat. Will man aus dieser Abhängigkeit heraus, muß man das militärische Spannungsfeld verlassen. Wir sollten der neuen amerikanischen Regierung nicht den Bärendienst erweisen, ihr im Strudel der Konflikte noch länger die alleinige Verantwortung für die Lösung der deutschen Frage aufzubürden. Die deutsche Regierung sollte jetzt selbst handeln. Souverän handeln. Die deutsche Opposition muß ihr das abverlangen.

Nr. 12, 1963

Am 22. November 1963 wurde John F. Kennedy, seit 1960 Präsident der USA, in Dallas/Texas erschossen. — Big Lift: Manöver, das die westliche Reaktion auf einen Angriff der Staaten des Warschauer Paktes proben sollte. »Big Lift« meint die sofortige Verlegung amerikanischer Streitkräfte von den USA und den verschiedenen Stützpunkten nach Westeuropa.

Provinz und kleinkariert

Eigentlich ist alles schon einmal gesagt worden: Daß die Stadt Bonn finsterste rheinische Tourismusprovinz ist; daß Adenauer, schon als er sein Amt antrat, verdammt alt war; daß seine Politik der ausschließlichen Westorientierung nur um den Preis der deutschen Wiedervereinigung durchgeführt werden konnte; daß viel zu viele alte Nazis in der Armee, in den Ministerien, in der Justiz und der Polizei, in der Lehrerschaft, kurz: in Ämtern und Würden sitzen; und daß das beste an der Bundesrepublik ihr Grundgesetz ist, welches bezeichnenderweise zwar nicht ohne Adenauer, aber vor seiner Ära entstand. Auch die unausgesprochenen Argumente der anderen Seite sind nicht unbekannt: daß eine solide und rasche Wiederaufrüstung ohne den Rückgriff auf ein paar geschulte, versierte Nazi-Offiziere gar nicht möglich gewesen wäre, die ihrerseits eine systematische Aufklärung über die Rolle des deutschen Militarismus in Kaiserreich, Weimar und NS-Staat verhindern mußten, wenn sie eine Armee mit ein bißchen Tradition und Selbstvertrauen — eine brauchbare Armee — aufbauen wollten, ohne das Mittel ihrer Zersetzung selbst beizusteuern; daß der glänzende, im In- und Ausland bewunderte Aufstieg der Bundesrepublik mit fast nahtlosem Anschluß an das westliche Militärsystem samt Überbau so reibungslos nicht vonstatten gegangen wäre ohne die Verwendung einer erprobten, bewährten, ergebenen Beamtenschaft und sonstiger Fachleute, die nicht so hoch qualifiziert wären, hätten sie nicht unangefochten ein bestimmtes Parteiabzeichen getragen und den Staat, den braunen, dazu.

Alles ist schon einmal gesagt worden über die Ära Adenauer, zu Zeiten ihres Aufstiegs, zu Zeiten ihres Glanzes und nun, da es zumindest mit IHM zu Ende geht, kurz: über die Bundesrepublik seit ihrer Gründung und der Wahl Konrad Adenauers zum Bundeskanzler im Jahre 1949 bis jetzt, Mitte August 1963. Denn was die Bundesrepublik ist, ist mit dem Namen Adenauer ebenso eng verbunden, wie er selbst nur durch eine Beschreibung der Bundesrepublik charakterisiert werden kann. Alles ist schon einmal gesagt worden, aber nichts und nirgends wurde etwas begriffen. In diesem Land wird gelebt, als gäbe es keine anderen Bündnispartner als die der NATO; als wäre Christlichkeit etwas so selbstverständliches wie Peter-Stuyvesant-Werbung; als wäre der Nationalsozialismus ein bedauerlicher Fauxpas; Wehrpflicht nichts anderes als eine Unterbrechung der Ausbildung und des beruflichen Fortkommens; der Bundestag ein Fachausschuß von Sachverständigen für Sachverständige; die Oder-Neiße-Grenze ein Produkt sowjetischer Willkür, die DDR ein Wechselbalg kommunistischer Weltverschwörung; die deutsch-französische Freundschaft ein Beitrag zur Völkerverständigung. Die Dominanz solchen Lebensgefühls wird jeweils deutlich, wenn Leute und Fakten anderen Geistes ins Licht der Öffentlichkeit geraten.

Da durfte der als Atheist bekannte Max Bense erst Ordinarius für Philosophie werden, nachdem man ihm einen katholisch-christlichen, wenngleich nicht unbedingt konservativen, Kollegen an der TH Stuttgart zur Seite gestellt hatte. Sie haben Szczesny geschaßt, Sethe wird immer stiller und Augstein hat seinen Erfolg in Sachen Strauß mit monatelanger Haft bezahlt. Daß Fränkel und Globke, Oberländer und Reinefarth, Speidel und Foertsch mehr waren als Mitläufer, berührte ihre Vorgesetzten stets peinlich, als es bekannt wurde, Konsequenzen daraus wurden nur unter Druck gezogen. Parlamentsberichte erscheinen in den Spalten der Zeitungen mit der Unverbindlichkeit von Akademiegesprächen, oppositionelle Argumente werden nur noch als Bonmots verbreitet. Neven-Dumont hat man beinahe gelyncht, aber die ihn verteidigen, vermeiden es sorgfältig, sich zum Anwalt der polnischen Westgrenze zu machen. Wer eine Versachlichung der Beziehungen zur DDR, eine Versachlichung der bundesdeutschen Vorstellungen von diesem andern deutschen Staat empfehlen wollte, mit dem Ziel innerdeutscher Verhandlungen, befindet sich am Rande des publizistischen Selbstmordes.

Paczensky hat schon für geringere Mutproben die Panorama-Redaktion verlassen müssen. Es blieb den Amerikanern vorbehalten, stellvertretend für die nicht vorhandene deutsche Opposition den Verdacht auszusprechen und von Bonn dementieren zu lassen, daß der deutsch-französische Vertrag ein reaktionäres Militärbündnis koordiniert egoistischer Interessen der Führungskräfte beider Staaten ist. Vierzehn Jahre Adenauer haben aus 55 Millionen Deutschen, Schreibern und Lesern, Politikern und Kommentatoren, Zuschauern und Produzenten an Fernsehschirm und Leinwand ein Volk von Halbinformanden und Halbinformierten gemacht, von denen die einen nur die Hälfte dessen sagen, was sie wissen, von denen die anderen nur die Hälfte dessen erfahren, was sie brauchen; belastet mit Vorurteilen, umgeben von Tabus, eingeschnürt in Illusionen, so daß sie ihre eigenen Vorteile nicht mehr zu erkennen vermögen, ihre eigenen Interessen nicht mehr wahrzunehmen.

Als 1961 der vierte deutsche Bundestag gewählt wurde, konnten die derzeitigen Regierungsparteien 58,2 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen, obwohl bekannt war, daß ein Krankenkassenneuregelungsgesetz bevorstand, das für etwa zwei Drittel der Gesamtbevölkerung Mehrbelastungen mit sich bringt, wie man sie seit 1911 der deutschen Arbeitnehmerschaft nicht zugemutet hatte. Auch war publik geworden, daß die Termine des sogenannten Lückeplanes in der neuen Legislaturperiode fällig würden, der für die nahezu gleichen zwei Drittel, die nämlich als Arbeitnehmer in Mietwohnungen leben, Mieterhöhungen und die Aufhebung des Kündigungsschutzes mit sich bringt, eine Rechtsunsicherheit, die seit 1923 kein Parlament und keine Partei auch nur zu planen gewagt hatte. Schließlich war es auch kein Geheimnis mehr, daß der Bau von Luftschutzkellern — weitgehend zu Lasten der Mieter — projektiert ist, und daß die Lebensmittelbevorratung zur Pflicht gemacht werden wird. Daß man Notstands- und Antistreikgesetz plant, war geläufig. Aber 58,2 Prozent schenkten denen ihr Vertrauen, die solche Vorhaben durchführen würden, dieserart in Wohnstuben und Küchen herumpfuschen, Lohntüten anzapfen, Behaglichkeit aufstöbern, Rechte einschränken, Freiheiten abschaffen würden. So groß wie die Unkenntnis unmittelbar eigener Angelegenheiten ist vermutlich auch die Naivität gegenüber den großen außenpolitischen Ereignissen. Nicht die Gesinnung der Leute steht dabei in Frage, sondern die Maßstäbe, mit denen sie Gewicht und Belang augenscheinlich historischer Daten wägen.

Zwei Beispiele: Als am 4. Oktober 1957 der erste sowjetische Sputnik um die Erde piepte und einige Milliarden Erdenbürger fasziniert die Eroberung des Weltraums zur Kenntnis nahmen, da beruhigte der deutsche Bundeskanzler mit bewährter Banalität die Sorgen der westlichen Welt über den sowjetischen Raketenvorsprung mit den Worten: »Hoch ist nicht flach«, womit für ihn dieses epochale wissenschaftliche Ereignis abgetan war. In den Tagen, da in Moskau das Abkommen über einen Atomwaffenversuchsstop ausgehandelt wurde und in London, Moskau und Washington die Limousinen der akkreditierten Botschafter vorfuhren, die Federhalter, mit denen das Werk unterschrieben wird, nicht abkühlten, eine Atmosphäre in den Ost-West-Beziehungen entstanden ist, wie es sie seit den Konferenzen des Zweiten Weltkrieges nicht gab, in diesen Tagen wird in Bonn über die Um-Gottes-willen-Nichtanerkennung der DDR gejammert, warnen WELT und FAZ vor einer Überschätzung des Abkommens, bemüht sich Höfer, seinen Frühschoppenkollegen Pessimismus abzuverlangen, Verkleinerung, Wenns, Abers, als würde hier wieder einmal etwas maßlos überschätzt, als wäre das Moskauer tete a tete eine schreckliche Belanglosigkeit, und ist doch das Gegenteil.

Wie soll der normale Fernsehund Zeitungs-Konsument aus so viel Provinzialismus, aus so viel Mief und Muff Weltzeitgeschichte begreifen? Sie lebt an sich selbst und ihrer Geschichte vorbei, die Bevölkerung der Bundesrepublik, uninformiert, unaufgeklärt, desorientiert, unentschieden zwischen Pril und Sunil, im Bilde über Alete-Kinderkost und Küchenmaschinen, nicht über Nichtangriffspakt und Kernwaffenfreie Zonen. Die da zu wenig von sich selbst wissen, um für sich selbst sorgen zu können, zu wenig von der Welt, um wenn alle vier Jahre gefragt zu wissen, was eigentlich zur Auswahl steht, sind aber bestens unterrichtet über die Unterschiede zwischen den Partys des römischen Hochadels und denen der ordinären römischen Geldleute, kennen Mädchen und Männer der britischen High Society, nackt und bekleidet, wissen alles über die Gefühle einer persischen Ex-Kaiserin. Vielleicht wissen sie sogar noch etwas über Ausbeutung in Brasilien, Betrug in Hongkong, Armut und Korruption in Sizilien, Mord in Griechenland, Rassenkrawalle in USA, Apartheid in Kapland, dessen sich die illustrierte Presse alleweil mit Sorgfalt annimmt, was aber das Dilemma der Kenntnislosigkeit von dem, was im eigenen, geteilten, gerüsteten Land geschieht, nicht aufwiegt.

Es wäre falsch, diese Misere einzig dem einen Mann, von dem in diesem Buch hauptsächlich die Rede ist, in die Schuhe zu schieben. Aber Hachfeld wäre nicht so erfolgreich mit seiner Amadeus-Tranfunzel und Springer nicht mit seiner BILD-Familie, wäre das, was in Bonn geschieht, nicht selber kleinkariert und provinziell, anmaßend und altmodisch. Und was dort geschah, ist nun mal hauptsächlich diesem einen Manne anzulasten. Anmaßend muß es genannt werden, von Bonn aus mit einer Politik der Stärke die größte Militärmacht neben den USA in die Knie zwingen zu wollen; mit der größten Landarmee nach der Sowjetunion auf dem europäischen Kontinent gegenüber Ost und West aufzutrumpfen; Raketenbasen an der Elbe zu installieren; Ostsee-Schiffchen mit Polarisraketen bestücken zu wollen; in der Nato eine Führungsrolle zu spielen, als gäbe es in der westlichen und neutralen Welt nur eine Sehnsucht, die Sehnsucht nach der bundesrepublikanischen Pfeife, als gäbe es gegenüber dem Ostblock nur ein Argument, die Stärke der deutschen Armee, die Tapferkeit des deutschen Soldaten.

Altmodisch erscheint es angesichts von Wasserstoffbomben, die mehrmals die Erde zu zertrümmern vermöchten, sein Glück auf die französische Atomwaffenproduktion zu setzen, altmodisch, sich gegen Atombomben in Luftschutzkeller zu verkriechen, die nur vor einstürzenden Gebäudeteilen, nicht vor Hitze und Druck, auch nicht vor radioaktiver Strahlung schützen; altmodisch, angesichts von Kriegsgefahr, von Hunger, Obdachlosigkeit und Analphabetentum in der Welt, die Bekämpfung des Kommunismus zur Hauptaufgabe zu wählen; altmodisch, mit spanischem Gottesgnadentum zu kokettieren und mit Salazars Obrigkeitsklerikalismus; altmodisch, einer potentiell unbotmäßigen Arbeitnehmerschaft mit Ausnahmeparagraphen zu drohen; altmodisch, angesichts überfüllter Universitäten und einem gleichzeitigen Nachwuchsmangel an Akademikern, die Studenten von den Hochschulen fernhalten zu wollen.

Kleinkariert ist es angesichts der Rekordhaushalte dieses wohlhabenden, hochindustrialisierten Landes, die Zahlung von Kindergeld für Zweitkinder von einer Bedürftigkeitsprüfung der Familieneinkommensverhältnisse abhängig zu machen; kleinkariert, das Kindergeld für Zweitkinder dem Familieneinkommen bei der Berechnung von Wohnbeihilfen hinzuzurechnen; kleinkariert, mit einer Krankenkassenselbstbeteiligung den Krankenstand der Arbeitnehmerschaft noch herabsetzen zu wollen, auf Kosten einer ohnehin miserablen Volksgesundheit, zugunsten eines ohnehin überhöhten Frühinvalidenstandes; kleinkariert, einer für Lohnerhöhung streikenden Arbeitnehmerschaft ihre Kleinwagen und ihre paar Häuschen vorzuhalten; kleinkariert, den Erdbebengeschädigten von Skopje ganze 50000 Deutsche Mark zur Verfügung zu stellen.