Weitere Sprachen

Weitere Optionen

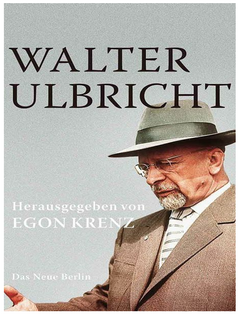

Walter Ulbricht: Zeitzeugen erinnern sich | |

|---|---|

| |

| Autor*in | Egon Krenz |

| Verlag | Das Neue Berlin |

| Veröffentlicht | 2013 |

| ISBN | eBook 978-3-360-50043-4 Print 978-3-360-02160-1 |

Vorwort

Zum Ende ihrer Tage zählte die DDR 17 Millionen Einwohner. Deren Ansichten über das Land zwischen Saßnitz und Suhl sind äußerst vielfältig und widersprüchlich. Meist sachlich, differenziert und ideologiefrei. Auf jeden Fall anders als bei bestimmten Behörden, die beauftragt sind, die DDR als ein großes Gefängnis darzustellen, in dem das Führungspersonal nur darüber sinnierte, wie die Bürger drangsaliert werden können. Wie sie war, diese DDR, und wie jeder darin gelebt hat, können vor allem jene beurteilen, die hier zu Hause waren. Mein Standpunkt ist deshalb einer unter vielen. Ulbricht und seine Ansichten haben mein Leben beeinflusst und mich politisch stark geprägt. Der herrschende Zeitgeist sortiert Biografien jedoch nach politischen Interessen. Macht sich zum Richter über »richtiges« oder»falsches« Leben. Jubiläen werden benutzt, um genehme Personen zu glorifizieren und politisch Andersdenkende zu diffamieren. Die »Guten« kommen meist aus den Eliten der Bundesrepublik, die »Gescholtenen« fast immer aus der DDR. Zweierlei Maß für deutsche Biografien. Losgelöst von der Zeit, in der Menschen lebten und handelten. Ein irres Geschichtsbild, jenseits jeder Objektivität. Vor Jahrzehnten erschien in der DDR ein Bildband über Ulbricht. Damals die Abgrenzung der beiden deutschen Staaten war längst vollzogen – hatte das Buch einen für diese Zeit bemerkenswerten Titel: »Ein Leben für Deutschland«. Ulbricht und die deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert, dieses Thema reizt mich. Heute mehr denn je. Insofern musste ich nicht lange überlegen, als mich der Verlag bat, aus Anlass des 120. Geburtstages des ersten DDR-Staatsratsvorsitzenden am 30. Juni 2013 und seines Todes am 1. August 1973 mit Weggefährten zu sprechen, die ihn noch aus eigenem Erleben kennen. Besteht bei diesem Vorhaben nicht auch die Gefahr, ihn zu heroisieren? Diesen Gedanken schob ich von mir. Und selbst wenn: Solange man hierzulande mehr über Hitler, seine Generäle, seine Helfer, seine Frauen, seine Hunde, seinen Bunker erfährt als über die Kämpfer gegen den Faschismus, scheint mir eine gewisse Überhöhung sogar verständlich. Trotzdem: Unter den von mir befragten Zeitzeugen war keiner, der Ulbricht idealisierte. Spürbar wurde allerdings, dass in der Rückschau auf vierzig DDR Jahre und die nachfolgenden Jahrzehnte Ulbrichts Konturen wesentlich deutlicher sind als vielleicht noch zu seinen Lebzeiten. Der Volksmund sagt, erst wenn man das Dorf verließe, würde man erkennen, wie hoch der Kirchturm ist. Ähnlich ergeht es mitunter historischen Persönlichkeiten. Das Urteil der Nachwelt scheint jedenfalls sachlicher und gerechter. Ulbricht hat drei Viertel des 20. Jahrhunderts durchlebt. Mit Höhen und Tiefen, Siegen und Niederlagen, Irrungen und Wirrungen. Mit den Widersprüchen einer Epoche, die oft »Zeitalter der Extreme« genannt wird. Er stellte sich ihr als Kommunist. Kapitulierte nicht vor Schwierigkeiten, nicht vor seinen politischen Gegnern, nicht vor Verleumdungen. Wenn er irrte, war er fähig, sich zu korrigieren. Ich erwarte nicht, dass seine politischen Gegner ihn lobpreisen. Respekt aber vor dem Leben eines deutschen Antifaschisten mit kommunistischer Gesinnung würde sich angesichts seiner Biografie schon geziemen. Zwei Weltkriege griffen in Ulbrichts Leben ein. Den Ersten erlitt er als unfreiwilliger Soldat des Kaisers. Am Ende war er Mitglied eines Arbeiter und Soldatenrates. In seiner Heimatstadt Leipzig wurde er Mitbegründer der KPD. Den Zweiten bekämpfte er lange vor dem ersten Schuss. Schon als bürgerliche Politiker noch darauf setzten, die Nazis würden von allein abwirtschaften. Seine Partei hatte vorausgesagt: Wer Hitler wählt, wählt Krieg. Zwei Revolutionen prägten seinen politischen Werdegang: Die russische Oktober- und die deutsche Novemberrevolution. Lehren aus der Geschichte zu ziehen, war ihm immer wichtig. Es heißt, Historiker sei sein dritter Beruf gewesen. Aktiv war er an den fundamentalen Umwälzungen auf deutschem Boden beteiligt: Die Enteignung der Nazi- und Kriegsverbrecher, die Boden-, Schul und Justizreform, die Beseitigung des Bildungsprivilegs der Reichen, die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie die politische Mitbestimmung der Jugend, ihre Rechte auf Arbeit, Bildung und Urlaub gehörten zum Programm der 1946 gegründeten SED. Ulbricht war an der Seite von Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl einer der Ideengeber und Organisatoren dieser revolutionären Umgestaltungen. Mit dem sozialistischen Aufbau, so die Hoffnung vieler Menschen, sollte die von Friedrich Engels aufgeworfene und von Ulbrichts Kampfgefährtin Rosa Luxemburg 1915 erneut gestellte Frage »Sozialismus oder Barbarei?«[Anmerkung 1] zugunsten der Menschlichkeit entschieden werden. Die bittere Niederlage von 1989/90 erlebte Ulbricht nicht mehr. Er hätte sie vermutlich auch als seine eigene empfunden. Geraten hätte er wahrscheinlich: Analysiert genau, was falsch gemacht wurde. Lernt aus den Fehlern. Lasst aber nicht miesmachen, was an Gutem und Einmaligem in der DDR erreicht wurde. Nur wer selbstbewusst verteidigt, was an den sozialistischen Werten verteidigungswürdig ist, wird als Zeitzeuge auch ernst genommen. Ulbricht war Patriot. Damit auch überzeugter Gegner einer Teilung Deutschlands. Das schreibe ich im Wissen um den Vorwurf seiner Gegner, er sei ein Spalter gewesen. Er wollte immer das ganze Deutschland. Nicht nur in einem halben sollte es antifaschistisch, demokratisch und sozial gerecht zugehen. Es entsprach seiner inneren Überzeugung, was sein Freund, der Dichter Johannes R. Becher, in die DDR-Nationalhymne schrieb: »Lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland, einig Vaterland.« Die sowjetischen Deutschlandnoten von 1952, die den Weg für ein einheitliches Deutschland hätten freimachen können, fanden seine Zustimmung. Als der Westen das Angebot ignorierte, machte er sich für eine Konföderation beider deutscher Staaten stark. Er forderte »Deutsche an einen Tisch!« Nachdem sich diese Ideen nicht mehr realisieren ließen – sie waren mit den Vorstellungen der Führungsmächte in den beiden politischen und militärischen Bündnissen nicht kompatibel –, sah Ulbricht in der DDR den »sozialistischen Staat deutscher Nation«, der offen bleiben sollte für eine linke Option der deutschen Frage. Als die SPD ihre Neue Ostpolitik verkündete, mahnte Ulbricht in Richtung der östlichen Bündnispartner: Man dürfe den Stoß nicht gegen Kanzler Brandt richten, sondern gegen Strauß[Anmerkung 2] und von Thadden.[Anmerkung 3] Gemeinsam müsse man die westdeutsche Bevölkerung für eine Politik des demokratischen Fortschritts gewinnen. Moskau kritisierte diese Strategie als Illusion und ging auf Distanz zu ihm. Ulbricht sah sich nicht selten Widersachern in den eigenen Reihen gegenüber. Wo immer er »Fraktionen« zu erkennen meinte, kämpfte er für die Einheit seiner Partei. Als er Ende der 60er Jahre noch glaubte, seine Mitstreiter würden ihm folgen, isolierte er sich zunehmend im Politbüro. Er war alt geworden. National und international waren zudem Probleme entstanden, die ihn überforderten. Auch darum lässt sich der Wechsel an der Parteispitze 1971 nicht auf Honeckers Machtanspruch oder Moskaus Dominanz reduzieren. Das wäre eine Simplifizierung komplexer politischer Vorgänge. Es macht für mich keinen Sinn zu spekulieren, ob die DDR 1989/90 mit einem Politiker vom Format Ulbrichts sich hätte behaupten können. Als Marxist weiß ich um die starke Rolle von Persönlichkeiten in der Geschichte. Mir ist aber auch klar, dass das Ende der DDR nicht nur dem Versagen einzelner Personen zuzuschreiben ist. Vielmehr wirkte ein ganzes Ensemble von objektiven und subjektiven, von internationalen und nationalen Faktoren, die auch Walter Ulbricht nicht hätte ignorieren können. Nicht nur Marxisten, auch viele bürgerliche Historiker lehnen eine spekulative Beantwortung der Frage »Was wäre gewesen, wenn …« – als unwissenschaftlich ab. Ich kenne die antikommunistischen Vorurteile, die über Ulbricht existieren. Die Vokabeln sind die gleichen wie zu Hochzeiten des Kalten Krieges: »Statthalter Stalins in Ostberlin« oder »Verlängerter Arm des Kreml«, »Pankows erster Mann« oder der »Zonenchef«. Man amüsiert sich unverändert über seine Stimme und seinen sächsischen Akzent. Die Anfeindungen haben sich weder mit seinem noch dem Ende der DDR erledigt. Gern lasten Politiker und Medien allein der DDR das Unrecht, die Härten und Herzlosigkeiten des Kalten Krieges zwischen beiden Weltsystemen an. So, als hätte sie mit sich selbst Krieg geführt und die Bundesrepublik wäre aufrechter Friedensstifter gewesen. Üblicherweise gibt es bei Auseinandersetzungen immer zwei Seiten. Stets lautet die Abfolge Aktion und Reaktion. Keine Seite ist ausschließlich auf »gut« und keine nur auf »böse« abonniert. Keiner verlässt am Ende nur mit weißer Weste das Feld. Die Bundesrepublik Deutschland, ihre Institutionen und deren politisches Personal natürlich ausgenommen: Sie waren und sind stets ohne Fehl und Tadel. So jedenfalls ist die gängige Lesart des vom Deutschen Bundestag verordneten Geschichtsbildes über die DDR.[Anmerkung 4] Wenn es dieser Geschichtsinterpretation dient, wird die tatsächliche historische Rolle der DDR sogar überhöht. Aus dem kleineren deutschen Staat, von Adenauer abschätzig als »Soffjetzone« gescholten, wird nachträglich eine Übermacht konstruiert, die angeblich diktiert habe, was Moskau zu tun oder zu lassen habe. So soll Ulbricht Stalin zur Gründung der »ungeliebten DDR« sowie zum Aufbau des Sozialismus genötigt und Chruschtschow zum Mauerbau gezwungen haben. Die vermeintliche Ostberliner Vormundschaft wurde sogar gerichtsnotorisch. Das Bundesverfassungsgericht stellte wahrheitswidrig fest, der Einfluss der UdSSR auf die DDR-Grenzsicherung »sei eher gering gewesen«.[Anmerkung 5] 2003 ermittelte ein Fernsehsender mit Hilfe seiner Zuschauer den »größten Deutschen«. Konrad Adenauer soll es sein. Karl Marx belegte hinter Martin Luther den dritten Platz. Die Ostdeutschen hätten in ihrer Mehrheit, so hieß es, Marx sogar auf Platz 1 gesehen, was für deren realistisches Geschichtsverständnis spricht. Wenn Adenauer Spitzenreiter war, sollte man ruhig auch an eine Feststellung Sebastian Haffners aus dem Jahre 1966 erinnern. Der bürgerliche Publizist und Historiker ging der Frage nach, warum Ulbricht nach Bismarck und neben Adenauer zum erfolgreichsten deutschen Politiker wurde? Dass Adenauer und Ulbricht von kundigen Personen in einem Atemzug genannt wurden, halte ich für bemerkenswert. Allerdings: Sie waren nie politische Brüder. Antipoden waren sie. Erbitterte Widersacher. Jeder im Interesse seiner Klasse. Als Adenauer schon im Dienst des Deutschen Kaiserreiches stand, schloss sich der junge Sozialdemokrat Ulbricht dem politischen Credo von August Bebel und Wilhelm Liebknecht an: »Diesem System keinen Mann und keinen Groschen.« Als Adenauer nach dem Ersten Weltkrieg separatistische Gedanken über die Bildung eines westdeutschen Staates im Rheinland umtrieben, stellte sich Ulbricht auf die Seite von Karl Liebknecht, der am 9. November 1918 vom Balkon des Berliner Schlosses aus die sozialistische Republik proklamierte. Dieser Balkon wurde 1964 in das Staatsratsgebäude der DDR integriert, den Amtssitz des DDR-Staatsoberhauptes. Bei meinen Recherchen zu diesem Buch stieß ich auf einen Spitzelbericht eines Landesjägerkorps aus Leipzig vom 27. Mai 1919. Darin heißt es, dass »der Kommunist Ulbricht, Mitarbeiter der Roten Fahne, überwacht werden« müsse. Bei besonderen Feststellungen: »Sofort Meldung.«[Anmerkung 6] Ulbricht blieb über Jahrzehnte der »vaterlandslose Geselle«– wie Sozialisten, Sozialdemokraten und Kommunisten einst genannt wurden. Er wurde der Gehetzte, der Verfolgte, der Inhaftierte, der Geächtete und später außer Landes Getriebene. Zusammen mit Ernst Thälmann, Wilhelm Pieck und anderen stritt er im Deutschen Reichstag für die sozialen Interessen der Arbeitenden und gegen die drohende faschistische Gefahr. Der öffentliche Disput des Berliner Kommunistenchefs Ulbricht mit dem Berliner Nazigauleiter Goebbels im Berliner Saalbau Friedrichshain bewies den Mut des gebürtigen Leipzigers im antifaschistischen Kampf. Als die Nazis im März 1933 den 81 Reichstagsabgeordneten der KPD, darunter Walter Ulbricht, das Mandat entzogen, erklärte in Köln Adenauers Zentrumsfraktion zu jenem Ermächtigungsgesetz: »Die vom Herrn Reichspräsidenten berufene, durch den erfolgreichen Verlauf der nationalen Revolution bestätigte Regierung darf nicht gefährdet werden, da sonst die Folgen unabsehbar sind. […] Wir begrüßen die Vernichtung des Kommunismus und die Bekämpfung des Marxismus.« Als Ulbricht schon von Hitlers Schergen steckbrieflich gesucht wurde, schrieb Adenauer am 10. August 1934 an den preußischen Innenminister einen zehnseitigen Brief. Darin reklamierte er für sich, die NSDAP »immer durchaus korrekt behandelt« zu haben. Er habe sich einer Anordnung des preußischen Staatsministeriums widersetzt, nationalsozialistische Beamte »zwecks Disziplinierung« namhaft zu machen, da er eine solche Maßregelung »für unberechtigt und für ungerecht hielt«. Er habe bereits 1932 erklärt, dass »eine so große Partei wie die NSDAP unbedingt führend in der Regierung vertreten sein müsse«. Auch wenn Adenauer später einige Male kurzzeitig interniert wurde und die Nazis ihn als Kölner Oberbürgermeister absetzten, Not litt er nicht. Ulbricht hingegen musste ins Exil und kämpfte um seine Existenz. Vor allem jedoch gegen die Nazidiktatur. An der Leningrader Blockade, der 1,1 Millionen Leningrader zum Opfer fielen, waren auch deutsche Offiziere beteiligt, die später in der Bundesrepublik Deutschland Spitzenämter bekleiden durften. Auch Ulbricht lag im Schützengraben. Vor Stalingrad und auf der Antikriegsseite. Unter Einsatz seines Lebens trug er dazu bei, das Leben deutscher Soldaten zu retten. Gemeinsam mit den Dichtern Erich Weinert und Willi Bredel rief er über Lautsprecher: »Ob ihr fallt oder durch Kapitulation euer Leben rettet, das ändert nichts mehr am Ausgang des Krieges. Euer Tod zerstört nur eure Familie und die Zukunft eurer Kinder. Unser Volk braucht nicht euren sinnlosen Tod, sondern euer Leben für die Arbeit im künftigen Deutschland!«[Anmerkung 7] Ulbricht gehörte zu jenen Deutschen, die mit ihrem Tun bewiesen, dass man nicht zwangsläufig mit den Nazis marschieren oder ihre Verbrechen billigend in Kauf nehmen musste. Gewiss, Mut gehörte dazu. Ulbricht hatte ihn. Aus der sowjetischen Emigration kehrte er mit einer Gruppe deutscher Kommunisten am 30. April 1945 zurück. Die Schlacht um die deutsche Hauptstadt tobte noch. Ihm war wichtig, dass das Leben im verwüsteten Berlin so schnell wie möglich wieder in Gang kam. Dazu suchte er vorurteilsfrei Kontakt zu Persönlichkeiten auch aus dem bürgerlichen Lager, etwa zu dem Schauspieler Heinz Rühmann oder dem Mediziner Ferdinand Sauerbruch. Erster Oberbürgermeister von Berlin wurde der Parteilose Arthur Werner. In einem Aufruf der KPD an das deutsche Volk, der mit Stalin abgestimmt war, wurden vier Wochen nach dem Ende der Nazidiktatur und des Krieges Ziele für ganz Deutschland gesetzt. Die Spaltung des Landes war darin nicht vorgesehen. Die Kommunisten wollten mit allen den »Weg der Aufrichtung eines antifaschistischen, demokratischen Regimes, einer parlamentarischen Republik mit allen demokratischen Rechten und Freiheiten für das Volk«, beschreiten. Mit Moskau waren sie sich einig, dass es falsch wäre, »Deutschland das Sowjetsystem aufzuzwingen«.[Anmerkung 8] Ulbricht und seine Genossen setzten sich für eine konsequente Bestrafung der Nazi- und Kriegsverbrecher ein. Den Mitläufern des Systems gaben sie eine Chance zum Neubeginn. Undenkbar jedoch, dass Leute wie Globke, Filbinger und viele andere belastete Nazis in der DDR ein Amt hätten bekleiden dürfen. Der Mitautor und Kommentator der Nürnberger Rassengesetze, Globke, wurde in der DDR zu lebenslanger Haft verurteilt, während er in der Bundesrepublik der mächtigste Mann hinter Adenauer wurde. Die ablehnende Haltung der Westmächte, besonders der Bundesrepublik, gegenüber den sowjetischen Deutschlandnoten von 1952 verbaute für Jahrzehnte den Weg zur deutschen Einheit. Der Rheinische Merkur zitierte am 20. Juli 1952 Adenauer mit der erhellenden Aussage: »Was östlich von Werra und Elbe liegt, sind Deutschlands unerlöste Provinzen. Daher heißt die Aufgabe nicht Wiedervereinigung, sondern Befreiung. Das Wort Wiedervereinigung soll endlich verschwinden. Es hat schon zu viel Unheil gebracht. Befreiung sei die Parole.« In der Folge wurde der Kalte Krieg de facto zum Dritten Weltkrieg. Ein Kalter zwar, aber immer am Rande eines möglichen Atomkrieges. Walter Ulbricht kam das Verdienst zu, in äußerst komplizierter Zeit starke Nerven bewiesen zu haben. 1968 erreichte er, dass sich die Nationale Volksarmee der DDR nicht an den militärischen Maßnahmen der Warschauer Vertragsstaaten in der Tschechoslowakei beteiligte. Die Nationale Volksarmee der DDR bleibt bisher die einzige deutsche Armee, die weder Kriege führte noch an Militäraktionen gegen andere Völker teilnahm. Dass die DDR von ihren Gegnern gemeinhin eine Diktatur genannt wird, sei ihnen nachgesehen. Sie wollen nicht wahrhaben, dass jeder Staat ein Machtinstrument der jeweils herrschenden Klasse ist. In der Verfassung von 1968, die unter Ulbrichts Vorsitz ausgearbeitet wurde, ist das so formuliert: »Die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern.« Unverschämt jedoch ist, die DDR als »zweite deutsche Diktatur« zu bezeichnen, womit sie in eine Reihe mit der Nazidiktatur gestellt wird. Das verharmlost nicht nur den Faschismus. Es beleidigt jene Menschen, die sich aus antifaschistischer Gesinnung für die DDR entschieden. Es ist zugleich Verfälschung historischer Tatsachen. Von den 300.000 Parteimitgliedern, die die KPD 1933 hatte, wurden von den Nazis 150.000 verfolgt, eingekerkert oder ermordet. Ein bitteres Zeugnis des opferreichen Kampfes der KPD gegen Faschismus und Krieg, der im heutigen Deutschland kaum gewürdigt wird. Seit es die DDR nicht mehr gibt, wiederholen Politiker und Medien gebetsmühlenartig ein unvollständiges Zitat Ulbrichts von einer Pressekonferenz am 15. Juni 1961. »Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten«, geht der halbe Satz. Ulbricht fügte aber an: »Wir sind für vertragliche Beziehungen zwischen Westberlin und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik.« Dass er eine vertragliche Lösung favorisierte, wird absichtlich verschwiegen. Schließlich soll mit der Zitatenverstümmelung nachgewiesen werden, dass Ulbricht ein Lügner war. Die politische Logik wird völlig ausgeblendet: Wenn der Stratege Ulbricht zwei Monate vor dem 13. August 1961 eine »Mauer« geplant oder bereits deren Bau beschlossen hätte, wäre er wohl nicht so töricht gewesen, dies auf einer internationalen Pressekonferenz auch noch zu bestreiten. So etwas widersprach seinem Charakter. In jener Zeit gingen Moskau und Berlin noch von einem Friedensvertrag aus, den Chruschtschow anderthalb Wochen zuvor bei seinem Gipfeltreffen mit Kennedy in Wien mit der DDR abzuschließen angekündigt hatte – für den Fall, dass keiner mit »Gesamtdeutschland« zustande käme. Die Auseinandersetzungen zwischen den USA und der UdSSR spitzten sich in der Folgezeit dramatisch zu. Die Achillesferse war die offene Grenze zwischen NATO und Warschauer Vertrag in Berlin. Es ging um die Lebensfrage: Krieg oder Frieden.[1] Die Staats- und Parteichefs der Warschauer Vertragsstaaten beschlossen erst auf ihrer Zusammenkunft vom 3. bis 5. August 1961 in Moskau jene Maßnahmen, die dann am 13. August 1961 verwirklicht wurden. Gern wird Ulbricht mit Etiketten versehen. Für die einen ist er ein Dogmatiker, für die anderen ein Reformer. Beides wird ihm nicht wirklich gerecht. Zweifellos war auch er nicht frei von dogmatischen Ansichten, die es unter Stalins Einfluss in der kommunistischen Weltbewegung gab. Das hat auch in der DDR zu Fehleinschätzungen und falschen Entscheidungen beigetragen. Doch er war ein schöpferischer Mensch. Stellte stets die Frage, was besser zu machen sei. So kam in den 60er Jahren ein umfassendes sozialistisches Reformprogramm zustande. Vom Jugendkommuniqué bis zu grundlegenden Staats- und Rechtsfragen. Ob die DDR damit besser vorangekommen wäre, lässt sich nachträglich insofern schwer beurteilen, weil beispielsweise wichtige Dinge, wie das Neue Ökonomische System der Leitung und Planung, praktisch nicht richtig in Gang kamen. Ulbricht war ein überzeugter Freund der Sowjetunion. Gerade wegen seiner internationalistischen Haltung setzte er sich für die nationalen Interessen der Deutschen ein. Ob bei Stalin, Chruschtschow oder Breshnew – er war kein Speichellecker. Er sprach auch heikle Themen an. Er war ihnen kein bequemer, immer aber ein aufrichtiger Partner. Nachdem Gorbatschow, seine Neben und Hintermänner fast 20 Jahre nach Ulbrichts Tod die UdSSR von oben zerstört und zuvor die DDR auf dem Silbertablett an Helmut Kohl übergeben hatten, bewegte viele die Frage (und sie tut es noch): War unser großer Bruder immer ehrlich zu uns? Wie souverän war die DDR eigentlich? Ich trenne beide Fragen nicht vom 8. Mai 1945. Auch nicht von der Last, die die Sowjetunion weltweit für die Erhaltung des Friedens trug. Die DDR war gegenüber der UdSSR nicht mehr und nicht weniger souverän als die Bundesrepublik gegenüber ihren Besatzungsmächten auch. Beide waren Mitglied des jeweiligen Militärbündnisses. Mir ist in Erinnerung, wie Leonid Breshnew im Juli 1970 Erich Honecker mahnte: »Die DDR ist das Ergebnis des Zweiten Weltkrieges, unsere Errungenschaft, die mit dem Blut des Sowjetvolkes erzielt wurde. […] Wir haben doch Truppen bei euch. Erich, ich sage dir offen, vergiss das nie: Die DDR kann ohne uns, ohne die Sowjetunion, ihre Macht und Stärke nicht existieren. Ohne uns gibt es keine DDR.«[Anmerkung 9] Niemand aus der DDR-Führung stellte diesen Grundsatz jemals infrage. Er gehörte zu unseren politischen Lebensregeln. Er wurde auf schicksalhafte Art und in diametral gegensätzlicher Bedeutung sogar von Gorbatschow bestätigt. Als nämlich die Stärke und die Macht der Sowjetunion verspielt waren, traf dies auch ihren kleinen Bruder, die DDR. Sie bezahlte es mit ihrem Untergang. Das darf aber kein Grund sein, zu vergessen, was die Völker der Sowjetunion für den gesellschaftlichen Fortschritt geleistet haben. Es gäbe heute keine einigermaßen normalen Beziehungen zwischen Deutschen und Russen, wenn die UdSSR und die DDR dafür nicht den Grundstein gelegt hätten. Ich wünsche mir in der heutigen Bundesrepublik mehr Respekt gegenüber Russland, seinen Menschen und vor allem den Millionen Opfern deutscher Grausamkeit im Zweiten Weltkrieg. Zu den Defiziten des gewesenen Sozialismus gehörte, dass es keine festen Regeln für die Ablösung des ersten Mannes in Partei und Staat gab. Das wirkte sich negativ aus, als Ulbricht ein Alter erreicht hatte, das einen Rückzug aus der aktuellen Politik nahegelegt hätte. Als er seinen Rücktritt Ende der 60er Jahre anbot, riet Breshnew ab. Gomulka in Polen säße nicht mehr fest im Sattel und Husák in der CSSR noch nicht sicher genug. In dieser politischen Situation, so Breshnew, sei ein Rückzug Ulbrichts ein falsches politisches Signal. Ulbricht zeigte Disziplin und blieb. Allerdings wurde er zunehmend eigensinniger. In Moskau war man darüber besorgt wie auch über Meinungsverschiedenheiten im SED Politbüro bezüglich der Konzeption Ulbrichts zur Unterstützung der Ostpolitik der SPD. Am 28. Juli 1970 sprachen Breshnew und Honecker miteinander über Ulbricht und hinter dessen Rücken. Der KPdSU Generalsekretär beklagte eine »gewisse Überheblichkeit« gegenüber der Sowjetunion. Ihm missfiel, dass Ulbricht angeblich so tue, als habe die DDR das »beste Modell des Sozialismus«. Er tadelte auch Ulbrichts Absicht, der Brandt-Regierung entgegenzukommen. Breshnew meinte, vor Illusionen über Brandt warnen zu müssen. Es dürfe zu »keinem Prozess der Annäherung zwischen der BRD und der DDR kommen«. Einen solchen Prozess würden nämlich Brandt und Strauß wollen. In dieser Beziehung gebe es zwischen beiden keinen Unterschied. Westdeutschland, so Breshnew, sei im Verhältnis zur DDR wie jeder andere Staat Ausland. Über Ulbricht sagte der KPdSU-Chef: Er habe seine Verdienste, man könne ihn nicht einfach zur Seite schieben. Aber er sei alt. Selbst der Gegner würde damit rechnen, dass Honecker die Partei leite und »Walter als Vorsitzender des Staatsrates wirkt«. Damit wurde der Prozess eingeleitet, der Anfang Mai 1971 schließlich dazu führte, dass Ulbricht die Funktion als Erster Sekretär des ZK der SED verlor. Zur Vorbereitung dieses Buches traf ich mich mit noch lebenden Weggefährten Ulbrichts. Viele von ihnen kamen nach dem Krieg aus der Gefangenschaft. Ihnen war bis 1945 nicht vergönnt, eine hohe Schule zu besuchen. Das Bildungsprivileg der bis dahin Herrschenden hatte sie davon ausgeschlossen. Ulbricht und seine Genossen brachen mit dieser Tradition. Sie schufen die Arbeiter-und-Bauern Fakultäten. Hermann Kant hat in seinem DDR-Bestseller »Die Aula« das Schicksal dieser Generation eindrucksvoll geschildert. Aus den untersten sozialen Schichten der Gesellschaft wuchs ein großer Teil der DDR-Intelligenz heran. 1989 arbeiteten viele aus dieser Generation an den Schaltstellen von Politik und Wirtschaft, Bildung und Technik, Kultur und Sport, im Gesundheits- und Sozialwesen. Diese einmalige kulturpolitische Leistung der DDR wurde 1990 durch die Bundesrepublik Deutschland aus politischen Gründen zerstört. In diesem Buch kommen siebzig Weggefährten Ulbrichts zu Wort. Die Begegnungen mit ihnen, von denen manche zehn, fünfzehn oder gar fast zwanzig Jahre älter sind als ich, gingen mir sehr nahe. Manche sind seit Jahren bettlägerig. Aber ungebrochen. Ihre Lebensbedingungen sind bescheiden. Ihre Strafrente reicht oft nicht, um den Platz im Pflege- oder Seniorenheim zu bezahlen. Sie denken viel nach über sich, die DDR und unsere Niederlage, bewerten ihr eigenes Tun differenziert, sind aber vor allem sich und der Sache, die sie vertreten haben, treu geblieben. Ich höre schon den Einwand: Alles subjektiv! Ja, wie das eben mit Erinnerungen so ist. Sichtweisen können verschieden sein. Fakten sollten aber Fakten bleiben. Manche Erinnerungen verblassen. Manche erhalten nachträglich ein stärkeres Gewicht. Andere werden erst aus heutiger Sicht wieder lebendig. Darf man sie deshalb denunzieren? Sie gehören genau wie die Akteure der alten Bundesrepublik in das Geschichtsbuch der Deutschen. Von Konrad Adenauer ist eine bemerkenswerte Einsicht überliefert: »Die Errichtung eines neuen Regierungssystems darf […] in keinem Teil Deutschlands zu einer politischen Verfolgung der Anhänger des alten Systems führen. Aus diesem Grunde sollte nach Auffassung der Bundesregierung dafür Sorge getragen werden, dass nach der Wiedervereinigung Deutschlands niemand wegen seiner politischen Gesinnung oder nur, weil er in Behörden oder politischen Organisationen eines Teils Deutschlands tätig gewesen ist, verfolgt wird.«[Anmerkung 10] Das passt so gar nicht zu dem, was heutzutage immer wieder zu hören ist: »Wer in der DDR mitmachte, muss sich Fragen gefallen lassen.« Warum eigentlich nur, wer in der DDR mitmachte? Es wird höchste Zeit, dass alle Deutschen die tatsächliche und nicht nur die geschönte Geschichte auch der alten Bundesrepublik kennenlernen. Ich bin Herausgeber dieses Buches, nicht Autor der nachfolgenden Beiträge. Die Auskünfte der Verfasser und meiner Interviewpartner sind die ihren. Nicht jede Darstellung entspricht meinen Intentionen. Einiges ist mir anders erinnerlich, was aber durchaus nicht bedeuten muss, dass sich der andere täuscht. In den originären Erinnerungen vieler und in ihrer Mannigfaltigkeit liegt für mich der Wert dieses Buches. Aus vielen einzelnen Elementen entsteht ein lebendiges Bild einer historischen Persönlichkeit. So vielfältig die Sichten im Einzelnen auch sein mögen, in einem Punkt treffen sich alle: Walter Ulbricht war ein anerkannter Arbeiterführer. Ein weitsichtiger Politiker. Ein Arbeiter, der zum Staatsmann von Format wurde. Mögen die Zeitzeugen und Zeugnisse dieses Bandes dazu beitragen, den Dialog über die Nachkrieggeschichte beider deutscher Staaten zu befördern. So wie sie war und nicht, wie bestimmte Leute sie gern gehabt hätten.

Egon Krenz, Dierhagen im Mai 2013

Herbert Graf: Zwanzig Jahre an Ulbrichts Seite